© Théâtre de la Ville

Manifestations culturelles et artistiques dans le cadre du Focus Afghanistan l’exil en partage, au Théâtre de la Ville-Espace Cardin. « Tout au long du mois de mars, nous accueillerons la diversité et la vitalité de la jeune création contemporaine afghane qui, au fil de l’exil, continue de se réinventer et de porter des voix puissantes et bouleversantes » avait annoncé Emmanuel Demarcy-Mota, son directeur.

Le coup d’envoi a été donné le 8 mars au cours d’une rencontre-débat-projection, modérée par Emmanuel Laurentin de France Culture, partenaire de la manifestation, sur le thème : « Le difficile combat des femmes : pain, travail, liberté. » Kubra Khademi, artiste et performeuse, Caroline Gillet, documentariste notamment pour la radio, Khojesta Ebrahimi, auteure et Manoushak Fashahi, productrice, y ont parlé du courage des femmes afghanes, de leurs luttes et de leur capacité de résistance.

Photographies, spectacles, performances, projection de film et débats ont été programmés dans le cadre du Focus et montre l’engagement et le courage des artistes : « The Golden Horizon », une performance de Kubra Khademi, met en lumière son énergie et son impertinence pour avoir osé intervenir dans l’espace public, à Kaboul. Arrivés en France comme mineurs isolés, Daniel Nayebi et Zobaïr Noori ont suivi à Rennes des ateliers de théâtre et de danse avec Cédric Cherdel, danseur-chorégraphe Ils lui ont demandé de les accompagner dans la présentation de leur performance dansée et musicale. « Daniel et Zobaïr » est le titre de leur spectacle. La projection du long métrage de Siddiq Barmak, « Osama » produit en Afghanistan après la chute des Talibans, a été suivie d’une rencontre avec le réalisateur, animée par Manoushak Fashahi. Les photographies de Morteza Herati, Zahra Khodadadi et Naseer Turkmani, arrivés en France en août 2021 quand les talibans ont repris le pouvoir, sont montrées par Khoda Hafez sous le titre « L’Afghanistan au-delà des frontières. » Elles témoignent des traces et de la mémoire du pays et, au-delà des frontières, interrogent son devenir.

Dans le Focus Afghanistan, tout est vital, tout est cri. Je rends compte ci-après de deux des spectacles auxquels j’ai assisté.

« Marjan Le dernier Lion d’Afghanistan » – Spectacle de marionnettes tout public est un conte initiatique inspiré d’une histoire vraie, présenté par Abdul Haq Haqjoo et Farhad Yaqubi, sous le regard de Guilda Chahverdi pour le texte et de Mélanie Depuiset pour la mise en scène. Contraints de laisser leurs marionnettes derrière eux, les deux conteurs-manipulateurs les ont reconstruites pour reprendre et réinventer leur spectacle. Ils retracent avec fantaisie et passion l’histoire mouvementée et douloureuse du pays. Cela débute à l’aéroport de Paris où deux voyageurs arrivant de Kaboul récupèrent leurs bagages sur le tapis roulant. Un bruit suspect sourd d’un paquet et attire leur attention. Ils l’ouvrent et déplient un long personnage-marionnette qui se présente comme le gardien du zoo de Kaboul et le père de Marjan le Lion, roi du zoo. Sur la défensive, l’homme a embarqué en cachette. Quand il comprend qu’il se trouve en présence de deux compatriotes, il devient convivial et partage le thé. Il raconte son histoire. Une carte du monde dessinée sur un drap se déplie et montre les nombreux pays qu’il faut passer avant d’atteindre l’Afghanistan.

© Théâtre de la Ville

Posés sur un praticable central et sur des tables mobiles recouvertes de velours noir, une série de marionnettes de petite taille vont habiter l’espace, têtes de papier mâché bien sympathiques posés sur des sacs remplis de sable qui forment le corps. On est au zoo de Kaboul, avec l’ours, la girafe, le chacal, la chouette, l’éléphant et la huppe dite Plume d’or, maitresse des lieux. Les deux voyageurs, Abdul Haq Haqjoo et Farhad Yaqubi font vivre l’histoire, ils en sont les acteurs-conteurs, très expressifs, et les habiles manipulateurs. Branlebas de combat, le lion arrive au zoo – marionnette aux pattes articulées, dépassant légèrement en taille les autres animaux qui oscillent entre l’accueil et la peur de cet étranger. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et « tout le monde veut être chef. » Mis en quarantaine et rempli de tristesse, le voilà qui se métamorphose à l’arrivée de Choucha, une jeune lionne. Après s’être lentement apprivoisés et avec la douce attention de chacun, lion et lionne célèbrent leurs noces en musiques et en danses. « Un mariage arrangé qui tourne bien ! » dit le narrateur. « Vive Choucha, finis le patriarcat … » joli moment où le couple animal signe le registre et où il porte des couronnes de fleurs et de lumière, où le moment s’immortalise par des photos.

Mais la réalité les rattrape entre la guerre civile – les Afghans contre les Afghans – et le retour des Talibans, à vrai dire jamais vraiment partis, la présence russe – « ceux qui ont découpé le pays pendant dix ans », et le monde qui gronde. Leur pain quotidien : se couvrir le visage, être interdit de vote, avoir peur, entendre des salves de mitraillettes. Partisan de l’égalité pour tous, l’éléphant s’engage le premier, il est abattu. La girafe en est très chagrin, un chant de deuil s’élève. D’autres animaux suivent. Les bâtiments sont détruits, figurés ici par de petites palissades blanches, les remparts de la ville. Marjan est torturé. Blessé, tous l’entourent. Mais à la mort de Choucha, lâchement abattue, Marjan ne mange plus pendant des semaines. Le zoo est menacé de fermeture. La chouette ne veut plus bouger : « ici est ma vie… » La guerre finie, tout est interdit, même la musique. « Porte ça ! » et on lui jette à la figure un tissu. Les animaux ont faim, ils mendient : « 1 euro pour manger ! » Les visiteurs leur jettent des pierres. Le grand personnage-marionnette du début, le gardien du zoo, revient. La boucle est bouclée. Retour en France, à l’aéroport. On refait le chemin inverse d’Afghanistan en France, passant par de nombreux pays… « Passe… le Mont Olympe, passe… les Alpes… Passe…» « Où que je sois, mon pays jamais ne me quittera. Il va là où je vais. »

Symbole afghan des conflits, Marjan Le Roi Lion est un magnifique spectacle, par la fluidité des langues, Abdul Haq Haqjoo et Farhad Yaqubi s’exprimant majoritairement en français, avec quelques apartés et exclamations dans leur langue, le dari. Les acteurs-manipulateurs interprètent en direct toutes les voix et font vivre leurs personnages avec une précision du mot et du mouvement. Par les animaux ils appellent la parabole. Comme eux, ils sont cette rage de vivre.

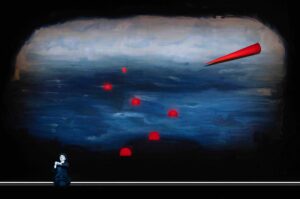

« La Valise vide » – Le texte, signé du dramaturge afghan Kaveh Ayreek, mis en scène et traduit du dari par Guilda Chahverdi, parle d’un retour en Afghanistan et fait entendre le lien intime d’un individu à sa terre, jusque dans ses silences. Exilé en Iran un jeune couple décide en 2010 de rentrer au pays, contre l’avis même de leurs familles. Il croit en sa reconstruction et en ses forces vives. Leur Afghanistan est fantasmé, ils n’en ont que les beautés en tête : les jardins de grenades, les bouddhas de Bamiyam – aujourd’hui effacés -, la citadelle d’Herat, la Rivière de Kaboul qui apaise toutes les soifs, les jardins spirituels, les raisins toutes couleurs, plus d’une centaine d’espèces, gonflés et juteux, les melons et les miels. « La terre n’a pas d’importance, seule importe la pensée. » La jeune femme replie la maison avec délicatesse en nouant dans une étoffe ce dont ils auront besoin comme la vaisselle et ce qui leur est le plus précieux comme l’ours ou la robe rouge. Elle ne lâche pas son tournesol bienaimé qui sera du voyage, « ma vie est liée à cette fleur » dit-elle.

© Théâtre de la Ville

Arrivés à Kaboul après un voyage qui déjà aurait pu semer le doute, leur vie tente de se recomposer lentement. « Maintenant on a un pays » pensent-ils naïvement, même si « un homme pieux ne sourit pas » leur dit-on, à titre d’accueil. La recherche d’appartement se révèle infructueuse, ils s’installent dans la vieille maison familiale dégradée où il n’y a ni eau courante ni électricité. Tout est à faire et ils s’y attellent. « Les bougies c’est si romantique… » dit la jeune femme essayant de transformer la situation en positif. Mais un jour, on leur donne deux heures pour quitter la maison qui commençait à reprendre forme et vie, une sommité talibane ayant réquisitionné toute la rue pour s’y installer. Les loups sont dans la ville, ces hommes aux turbans blancs, kalachnikov à la main. Et chaque pas, chaque tableau, conduit vers plus de violence et d’incompréhension, dans la spirale des mensonges d’un pouvoir arbitraire sur cette terre des dieux. La gestuelle devient hachée, la peur s’empare d’eux. « Combien de vies as-tu ? » C’est un hiver de neige.

Pluie, bruits, montagnes inhospitalières, train, coups de crosse donnés sans raison, massacres. La peur monte, le doute aussi. Lui commence à changer, jusqu’à ce qu’elle ne le reconnaisse plus. Il se met à peindre de façon compulsive. Ses cauchemars sont des hommes à tête de loups, comme des monstres. Elle raconte sa métamorphose : « Il ne mangeait plus, ne buvait plus, ne me touchait plus, il n’y avait plus ni jour ni nuit, il marchait. » Vêtue de sa robe rouge du passé, elle tente la douceur et de le raisonner. Mais il est devenu loup. « Il allait acheter le pain, le pain avait le goût du sang » dit-elle en plein désarroi. Lui, dévorait les journaux et jetait le pain. Elle, commençait à avoir peur de tout et à désirer la mort. Dans les journaux il trouve, ou croit reconnaitre, ses peintures et s’engage dans une crise aiguë de paranoïa qui se retourne contre elle. « Tu as trahi mon art ! » l’accuse-t-il. « Je pars demain » trouve-t-elle la force de murmurer « plus rien ne nous lie à ce lieu. » L’image finale est à l’opposé de la première, étrangers l’un pour l’autre face au public, chacun porte sa valise, une valise pour deux suffisait, à l’aller. Magnifiquement porté par l’actrice Alice Rahimi et l’acteur Shahriar Sadrolashrafi, le récit met en scène la tragédie au plan personnel et la destruction de l’individu, avec beaucoup de sensibilité et de pudeur. La mise en scène signée de Guilda Chahverdi donne à l’ensemble une grande intensité.

Programmé par le Théâtre de la Ville, le Focus Afghanistan est un moment rare de partage et qui permet de mettre l’art et les artistes afghans sur le devant de la scène. C’est une magnifique initiative pour parler de la complexité d’un pays, pays en guerre depuis tant de temps et dont les forces vives restent aux aguets.

Brigitte Rémer, le 2 avril 2023

Marjan Le dernier Lion d’Afghanistan : Fabrication des marionnettes et interprétation Abdul Haq Haqjoo et Farhad Yaqubi – mise en scène Mélanie Depuiset – texte Guilda Chahverdi – création sonore, musique Julie Rousse – scénographie Anaïde Nayebzadeh.

La Valise vide : Texte Kaveh Ayreek, mis en scène et traduit du dari par Guilda Chahverdi – Avec : Alice Rahimi et Shahriar Sadrolashrafi – assistanat à la mise en scène Laurent Dimarino – lumière, vidéo Camille Mauplot – musique Julie Rousse – scénographie, costumes Anaïde Nayebzadeh – régie générale Loïs Simac – dessin Latif Eshraq – images prises en Aghanistan : Aziz Hazara, Zakir Mandegar.

Du 8 au 25 mars 2023, Focus Afghanistan l’exil en partage, au Théâtre de la Ville-Espace Cardin, 1 avenue Gabriel, 75008. Paris – métro : Concorde – tél. : 01 42 74 22 77 – site : theatredelaville-paris.com

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.