Texte et mise en scène Caroline Guiela Nguyen – Spectacle en français, avec des scènes en langue des signes, tamoul, anglais – Production Théâtre national de Strasbourg, à l’Odéon Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier.

C’est un spectacle sombre malgré un point de départ qui s’annonçait lumineux. Il donne trace d’’un métier rare se transmettant de génération à génération, un métier en voie de disparition, celui de dentellière.

Caroline Guiela Nguyen qui en signe le texte et la mise en scène en relate la difficulté, les joies et les peines, la hiérarchie des ateliers et les différentes spécialités au sein même de la profession – brodeuse ou dentellière, première d’atelier qui fait fonction de maître d’œuvre et qui endosse la mise en action et la responsabilité du projet ; le nombre d’heures passées sur un ouvrage sachant qu’il faut une journée pour réaliser 1,5cm2 de dentelle, les problèmes de santé qu’engendre le métier en termes de respiration et de vue par la concentration demandée, les techniques, la beauté recherchée et pour ceux qui le font, le don de soi au risque de se perdre, comme dans tout métier artistique.

On est dans l’atelier de la maison de couture Beliana, rue du Faubourg Saint-Honoré, remplie d’outils de travail comme les tables de coupe, les rouleaux de tissus et boîtes d’échantillons, les tables de repassage, les mannequins portant de somptueuses robes (une belle scénographie d’Alice Duchange, et des lumière de Mathilde Chamoux et Jérémie Papin) Tout le monde vaque, le milieu semble convivial, et l’atelier fête la bonne nouvelle de la commande qui vient d’arriver : la réalisation de la robe de mariée de la Princesse d’Angleterre – l’auteure s’est inspirée d’un article lu, sur les conditions de secret qui ont entouré la confection de la robe de mariée de la princesse Diana -. On suit le cheminement de cette réalisation, entre Alençon, capitale de la dentelle où Thérèse, dentellière de grande expérience, sera chargée de faire revivre le voile des anciennes reines, Victoria et Elizabeth II, dont les dessins seront reproduits sur la robe ; Mumbaï (Bombay) où l’atelier Shaïna dirigé par Manoj (Vasanth Selvam) met à disposition son plus grand brodeur de perles, Abdul (Charles Vinoth lrudhayaraj), qu’on voit travailler tantôt par les images filmées, tantôt sur le plateau, dans l’atelier ; Londres, avec les représentants du Victoria et de l’Albert Museum, responsables du voile historique.

Le cahier des charges élaboré par Alexander, conseiller de la Princesse et chargé de la supervision de la robe, à Londres, impose des conditions drastiques, à commencer par un contrat de confidentialité d’une durée de cent ans et une charte d’éthique qu’imposent les marques de luxe européennes, les nombreuses complexités administratives et problèmes de visa, la santé de tous les intervenants qui se pencheront sur l’étoffe et les broderies, le temps de réalisation, le travail nuit et jour. La Princesse intervient parfois en direct, par téléphone et commente ses attentes. Elle n’apparaît pas mais sur l’écran défilent de splendides images de dentelles et broderies.

Marion, première d’atelier chez Beliana qui motive son équipe (Maud Le Grevellec, dans une très belle interprétation) s’est lancée à corps perdu dans l’entreprise et va vite déchanter vu la pression qui pèse sur ses épaules. Plus rien n’existe pour elle que l’atelier. Les semaines passent en recherches incessantes pour servir le projet tandis que sa famille commence à se déliter : son époux, Julien, (Dan Artus), couturier dans l’atelier donc sous ses ordres, perd pied, et après une scène de jalousie et de violence odieuse envers elle, entre dans une grave dépression ; sa fille, censée faire un stage à l’atelier, claque la porte et ne fait que des apparitions catastrophiques (Anaele Jan Kerguistel). Vaillamment, Marion poursuit sa tâche, et s’épuise. Après plusieurs malaises elle est convoquée par la médecine du travail où elle cherche à cacher la réalité de la situation et de son état, on lui propose un accompagnement psychologique. À Mumbaï, une visite médicale est aussi organisée pour regarder les yeux d’Abdul, qu’on a pu observer à plusieurs reprises, penché de très près sur son ouvrage. S’ensuit la logique de la situation : glaucome déclaré, renvoi, amertume, impasse pour le travail, et remplacement.

Une émission de radio complète le côté documentaire de cet univers sous l’angle de La santé des dentellières. Par deux fois on en suit l’enregistrement, entrant de plein fouet dans la cruauté du métier : avec les yeux d’abord, on devient souvent aveugle avant 35 ans ; avec l’arthrose, qui arrive très tôt par la répétition des gestes ; avec les poumons, par la concentration qui impose de ne parler ni soupirer, ni même respirer, on vit en apnée. La solidarité devient le maître-mot dans l’atelier, obligeant à la plus grande vigilance : Respire ! devient le leitmotiv… Le travail se passe dans le plus pur silence, à tel point que de nombreuses dentellières, jadis, étaient recrutées chez les sourdes-muettes placées chez les religieuses. Sonia, la plus jeune des dentellières, pleine d’allant et d’optimisme, (Nanii, dans sa belle présence), fait même savoir que sa mère était de celles-là.

Parallèlement, de Nouvelle Zélande où vivent sa fille et sa petite fille, Thérèse (Liliane Lipau, pleine de justesse), l’une des dernières dentellières d’Alençon, reçoit des appels de détresse. Sa fille essaie de remonter la généalogie familiale pour comprendre pourquoi sa propre fille, Rosalie, explose et se décale de la réalité. Interrogée sur les causes de la mort prématurée de sa sœur, Rose, et sur les antécédents familiaux, Thérèse, totalement absorbée par ce qu’elle fait, est d’abord dans le déni. Plus tard, pressée par sa fille, elle appellera son beau-frère pour comprendre elle-même ce pan de l’histoire familiale dont elle n’avait pas connaissance et passer par-delà le secret de la famille : la jeune femme était morte à vingt-quatre ans après plusieurs années passées dans un asile.

Après un parcours plus sinueux qu’on l’imagine où l’histoire familiale fait faire un pas de côté par rapport au sujet d’origine, le métier de dentellière, on comprend que Lacrima – du sang et des larmes, en fait – parle de l’humain et ne déconnecte pas le privé du professionnel, car il n’y a pas de happy end à ce marathon de perles et broderies. L’enjeu, cette robe de mariée et ce voile destiné à la princesse, est immense et la tension pour sa réalisation, hors de proportion. Au final, par le poids des perles, le voile s’est déformé, malgré la mise en garde de Manoj et Abdul, la commande avait imposée un maximum de perles. Marion, face à l’échec personnel et professionnel, malgré une dernière tentative de travail à la vapeur, y laisse la vie. C’est fini ! annonce-t-elle, avant de se rendre dans la salle de bains sur-doser ses médicaments. Toute tentative d’aide aura été vaine. S’affichent à l’écran des chiffres excentriques marquant le nombre d’heures passées en broderie sur ce projet et le nombre d’heures de travail exécutées sur la robe et le voile par toutes les équipes. Au moment où tout s’envole et où se perd la raison, Marion s’écroule.

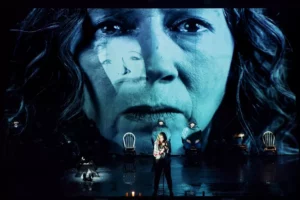

![]() Avec Caroline Guiela Nguyen – qui a fondé la compagnie des Hommes Approximatifs en 2009 et dirige aujourd’hui le Théâtre National de Strasbourg et son École – le fond de l’air est lourd. Le sujet se traite par l’image, qui transmet des données factuelles, relie les continents et les espaces entre eux pour que le projet vive, montre en gros plans ce qu’est la broderie d’Alençon ; par le plateau, où les acteurs et actrices conduisent l’intrigue avec justesse et jusqu’au drame final, nous invitant à rencontrer ce métier hors norme, et somme toute, cruel. Le côté clair et lumineux du début s’est dissous et la broderie s’est altérée. Reste la beauté du geste et de la transmission.

Avec Caroline Guiela Nguyen – qui a fondé la compagnie des Hommes Approximatifs en 2009 et dirige aujourd’hui le Théâtre National de Strasbourg et son École – le fond de l’air est lourd. Le sujet se traite par l’image, qui transmet des données factuelles, relie les continents et les espaces entre eux pour que le projet vive, montre en gros plans ce qu’est la broderie d’Alençon ; par le plateau, où les acteurs et actrices conduisent l’intrigue avec justesse et jusqu’au drame final, nous invitant à rencontrer ce métier hors norme, et somme toute, cruel. Le côté clair et lumineux du début s’est dissous et la broderie s’est altérée. Reste la beauté du geste et de la transmission.

Brigitte Rémer, le 12 janvier 2025

Avec : Dan Artus – Dinah Bellity – Nastasha Cashman – Michèle Goddet les 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 janvier – Charles Vinoth Irudhayaraj – Anaele Jan Kerguistel – Maud Le Grevellec – Liliane Lipau les 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 31 janvier, 1er, 2, 4, 5, 6 février 2025 – Nanii – Rajarajeswari Parisot – Vasanth Selvam – et en vidéo Nadia Bourgeois, Charles Schera, Fleur Sulmont et avec les voix de Louise Marcia Blévins, Béatrice Dedieu, David Geselson, Kathy Packianathan, Jessica Savage-Hanford. Collaboration artistique Paola Secret – scénographie Alice Duchange – costumes Benjamin Moreau – lumière Mathilde Chamoux, Jérémie Papin – son Antoine Richard, en collaboration avec Thibaut Farineau – musiques originales Jean-Baptiste Cognet, Teddy Gauliat-Pitois, Antoine Richard – vidéo Jérémie Scheidler – motion design Marina Masquelier – coiffures, postiches – maquillage Émilie Vuez – casting Lola Diane. Le texte est publié aux éditions Actes Sud.

Du 7 janvier au 6 février 2025, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h, relâches les lundis et les dimanches 12 et 26 janvier – à l’Odéon/Théâtre de l’Europe, 32 Bd Berthier. 75017. Paris – métro : Porte de Clichy – tél. : 01 44 85 40 40 – site : www.theatre-odeon.fr – En tournée : Lyon, Les Célestins, du 13 au 21 février 2025 – Rennes, Théâtre national de Bretagne, du 26 au 28 février 2025 – Luxembourg, Théâtres de la Ville, les 14 et 15 mars 2025 – Liège, Théâtre de Liège, les 20 et 21 mars 2025 – Madrid, Centro dramatico nacional, du 28 au 30 mars 2025 – Montréal/Canada, Festival TransAmériques, du 22 au 25 mai – Québec/Canada, Carrefour International de Théâtre, du 30 mai au 1er juin 2025.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.