D’après Franz Kafka – traduction et dramaturgie Daniel Loayza – mise en scène et lumière Georges Lavaudant – interprétation Manuel Le Lièvre – à la MC 93 de Bobigny, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis.

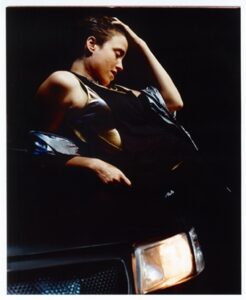

Une porte monumentale qui par sa taille pourrait évoquer la Porte de l’Enfer de Rodin, barre le plateau. Elle s’entrebâille lentement au son d’une cloche et de bruits de pas. L’homme qui entre a du mal à en atteindre la poignée pour la refermer (Manuel Le Lièvre). Il s’avance sur une allée de tapis rouge, portant queue de pie et nœud papillon clair, une broche blanche en forme de rameau piquée à la boutonnière. Il est attendu comme une star et commence son soliloque.

« Vous m’avez fait l’honneur de me demander de fournir à votre Académie un rapport sur mon passé de singe… Cinq années me séparent de ma vie de singe, mes souvenirs se sont peu à peu effacés. » On l’appelle Peter le Rouge, un surnom qui ne lui convient guère dit-il, et qu’il reçoit d’un journaliste après deux balles tirées par des chasseurs dont l’une à la hanche qui lui laisse des séquelles, le faisant boiter légèrement. La poignée de main est le premier apprentissage de sa vie d’homme.

Il raconte l’épreuve de la cage dans laquelle on l’avait placé dans l’entrepôt d’un bateau à vapeur et qui lui sciait la peau du dos, de ce sentiment qu’il n’y avait aucune issue possible. « Jusque-là j’avais trouvé tant de manière de me sortir de tout, et voilà que l’on m’en privait. » L’homme essuie son émotion à l’aide d’un mouchoir. Mourir ou être dressé, telle est pour lui la question. Pour échapper à son sort il formule l’idée qu’il lui faut cesser d’être un singe et devise sur la liberté, même si elle ne s’inscrit pas a priori dans ses objectifs, c’est une issue qu’il cherche. Et il se remémore les espaces de liberté observés chez les acrobates dans les music-halls où il attendait d’entrer en scène.

« Aujourd’hui je me rends compte que sans le plus grand calme intérieur, jamais je n’aurai réussi à m’échapper » et il raconte que ce calme observé chez les marins de l’équipage qui l’entoure lui a permis la réflexion, et de travailler à leur ressembler. Dans le mimétisme il acquiert geste après geste, comment cracher, fumer, boire, communiquer avec eux et l’apprend en théorie et en pratique. « Aucun professeur humain n’aura jamais trouvé sur terre un étudiant en humanité de mon espèce » reconnait-il, fier et modeste. Et pas à pas, le singe prend visage d’homme et trouve le langage, non pour imiter l’homme mais pour chercher son issue. « Salut ! » fut son premier mot.

Arrivé à Hambourg il fut remis à son premier dresseur, jardin zoologique ou music-hall étaient à son générique. Il pria pour que la seconde hypothèse s’offre à lui. « Ah, messieurs, si vous saviez les choses que j’ai alors apprises et comme il est possible d’apprendre quand on cherche une issue ! On apprend à tout prix ! » Et il raconte sa manière de consommer formateur après formateur, boulimique qu’il était dans les apprentissages. « Grâce à un apprentissage sans commune mesure, j’ai pu acquérir le niveau de culture d’un Européen moyen. » Il quitte la cage et plonge dans ce monde nouveau qu’il contemple par la fenêtre. Un imprésario, des représentations le soir, un grand succès, des soirées mondaines, conférences scientifiques, banquet sont sa vie et il rejette tout ce qui lui rappelle la moindre soumission.

Parvenu à obtenir ce qu’il voulait, il dit ne rien attendre du jugement des hommes. « Je ne cherche qu’à transmettre mon savoir en contant mon histoire. Comme je l’ai fait pour vous, Éminents membres de l’Académie, je n’ai fait que la rapporter. » La porte monumentale derrière laquelle l’homme faisait son Rapport, s’ouvre (scénographie et costume Jean-Pierre Vergier, lumière Georges Lavaudant et Cristobal Castillo-Mora) Dehors, il neige. La dernière image du spectacle est d’une grande puissance, on est dans le cimetière juif de Prague où parmi les pierres tombales de guingois, se trouve celle de Kafka. L’homme s’assied dans la neige, méditatif, et se couvre la tête d’un chapeau melon, celui de l’auteur. Il est Kafka.

Dans La Métamorphose déjà, Kafka frayait avec le monde animal. Dans Rapport pour une académie le ton quoique résolument sérieux, développe en sous-teinte une certaine ironie caustique tant à l’égard du parcours de l’homme ex-singe qu’à celle de l’humanité. Pas de grand cabotinage chez Manuel Le Lièvre qui porte magnifiquement et avec singularité le texte dans toutes ses subtilités. On guette son moindre geste et ses émotions, ses observations, l’expression de sa solitude dans son parcours qui reprend les thèmes de l’altérité et de l’assimilation, de l’aliénation et de la domination. Peu de salut pour qui est différent. Un texte qui évoquerait aussi la vie de l’auteur emprisonné dans une vie de famille et engagé pendant cinq ans dans une promesse de mariage avec Felice Bauer, avant de rompre.

Ce court texte lumineux et énigmatique est daté de 1917. Perfectionniste à outrance, Kafka qui accepte peu d’être publié et voulait détruire son œuvre à la fin de sa vie, accepte qu’elle le soit dans la revue littéraire juive Der Jude, dans une Europe désespérée et désespérante où la notion de liberté est mise à rude épreuve. Georges Lavaudant dans sa mise en scène crée le trouble, avec l’image d’un personnage sur lequel on lit à peine un reste simien (création maquillage, coiffure, perruques Sylvie Cailler, Jocelyne Milazzo, Nathalie Damville), et l’utilisation d’un langage rudimentaire et raffiné d’où émerge une certaine fierté. Rapport pour une académie a valeur d’allégorie et tend un miroir à une humanité incertaine. Derrière la porte, ce peut être l’enfer.

Brigitte Rémer, le 15 mars 2021

Scénographie et costume Jean-Pierre Vergier – lumière Georges Lavaudant et Cristobal Castillo-Mora – son Jean-Louis Imbert – création maquillage, coiffure, perruques Sylvie Cailler, Jocelyne Milazzo, Nathalie Damville – production LG théâtre – coproduction Les Nuits de Fourvière, Printemps des Comédiens – La compagnie LG théâtre est conventionnée par le ministère de la Culture.

Du samedi 8 au dimanche 16 mars 2025, du mardi au vendredi à 20h, le samedi 8 mars à 19h30, le samedi 15 mars à 17h, le dimanche 9 mars à 16h30, le dimanche 16 mars à 16h – à la MC 93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny – site : www.MC93.com – tél. : 01 41 60 72 72 – En tournée : Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul, le 27 mars 2025 MC93 – Théâtre Anthéa, Antibes, du 1er au 3 avril 2025.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.