Texte de Jean Genet – conception et mise en scène, Philippe Torreton – composition musicale, Boris Boublil – chorégraphie, Julien Posada – au Théâtre de la Ville-Les Abbesses.

D’emblée on est saisi par la solitude en même temps que par la simplicité, la vérité et la poésie de ce cirque désaffecté qu’on découvre à la torche, quand vient le poète. L’ambiance est fellinienne dans la sensibilité de La Strada.

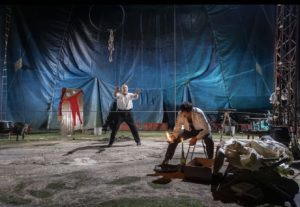

Côté cour le musicien, Boris Boublil, dans la pénombre, entouré de ses claviers, piano, guitare et percussions, ponctuera l’ensemble de la représentation de ses tempos et vibrations. Sur le piano, un téléphone en bakélite blanche et une bouteille. En fond de scène une vieille toile de chapiteau défraichie aux couleurs passées ni bleu ni vert. Devant, un vague dépôt, contenant des résidus d’objets de cirque, à l’abandon, le C de cirque encore bordé de ses ampoules. Des agrès à l’ancienne tombent des cintres – corde lisse, échelle, cerceau, mât et portiques. Un Fil de six mètres de long barre l’espace de cour à jardin entre deux plateformes, à un mètre du sol. Une chemise y est étendue, comme sur un fil à linge. Plus près du public, côté jardin, l’écritoire du poète – Philippe Torreton dans la silhouette et le rôle de Genet – une caisse pour poser juste un verre et une feuille blanche, une vieille bassine sans âge remplie d’eau, un lit de camp recouvert d’un drap écru sous lequel on peut deviner un corps. Le sol est en mauvais état, moquette verte en lambeaux dessinant des reliefs, et sol gris mal dégrossi, juste fait pour se blesser (scénographie Raymond Sarti).

Entre le poète à la lueur de sa torche, au son du tonnerre et d’une violente pluie d’orage. Comme au commencement du monde il crée la lumière, débloque le compteur et envoie une musique, tel le signal d’un réveil matin. Il lance des paillettes d’or sur le fil du funambule, comme celles qui s’accrochent à lui les soirs de fête et feuillette un carnet qui ne lui appartient pas. Il y découvre de curieux signes : « le long d’une ligne droite, qui représente le fil, des traits obliques à droite, des traits à gauche, ce sont ses pieds, ou plutôt la place que prendraient ses pieds, ce sont les pas qu’il fera » comme les notations en danse, selon Benesh ou Laban. « Que m’importe donc qu’il sache lire ? Il connaît assez les chiffres pour mesurer les rythmes et les nombres » ajoute-t-il. Genet est ébloui, son funambule c’est Abdallah, son amoureux. « Le fil était mort – ou si tu veux muet, aveugle – te voici, il va vivre… Tu danseras sur et dans une solitude désertique. »

Sous le drap, l’ange se réveille lentement, puis se lève, la cheville bandée, il s’étire sur son fil faisant penser à la figure du crucifié. « L’Ange, pour nous, c’est le soir descendu sur la piste éblouissante. » Le poète poursuit sa méditation à haute voix. Le texte de Genet est écrit à deux niveaux, le premier est une adresse au funambule, il lui prodigue des conseils très concrets sur la manière de se farder. « Excessif. Outré. » Sur son habillement, nécessairement crasseux et avachi en journée pour mieux mettre en lumière son habit du soir, un dépaysement nécessaire. « À la fois chaste et provocant, le maillot collant de Cirque en jersey rouge sanglant » qu’on retrouve cloué sur le décor. « La réalité du Cirque tient dans cette métamorphose de la poussière en poudre d’or » ajoute le Poète. Genet livre par là une méditation poétique sur l’art, la souffrance, la chute, les limites, le vertige de la vie, la mort omniprésente, inscrite dans la dramaturgie du cirque ; le second niveau, dans le texte écriture en italiques, apporte les commentaires et apartés de Genet, même s’il se justifie ou s’excuse, en conclusion, déclarant : « Il s’agissait de t’enflammer, non de t’enseigner. »

Remontant le temps, Genet évoque son émotion d’avoir vu la funambule allemande Camilla Meyer une nuit sur un fil « à trente mètres au-dessus des pavés, dans la cour du vieux port à Marseille » vision fondamentale pour lui dans sa méditation sur la mort. Pendant ce monologue de Genet auquel il ne répond à aucun moment, sauf une fois, d’un mot, le Funambule reste prostré un long moment, replié dans un coin du plateau, avant de s’éveiller petit à petit et de s’échauffer, au sol d’abord puis en s’élançant comme un félin tout en haut d’un portique. Il se prépare ensuite, monte le fil et ajuste les plateformes, met ses chaussures de cuir souple dont il brosse puis humidifie la semelle. Le Poète monte sur l’une des plateformes et entre dans la lumière, le Funambule sur l’autre. Ils se font face. Genet fait des comparaisons entre le Cirque et le Théâtre. Au Théâtre « quand le rideau se lève, nous entrons dans un lieu où se préparent les simulacres infernaux… Mais le Cirque ! Il exige une attention aigüe, totale. Ce n’est pas notre fête qui s’y donne. C’est un jeu d’adresse qui exige que nous restions en éveil. » Genet descend, le Funambule est seul sur son fil, il commence doucement, de manière malhabile d’abord, puis dans un somptueux ballet, fait de grâce, d’équilibres et de mouvements acrobatiques à couper le souffle. Le Poète s’empare d’un projecteur et l’éclaire.

Le Funambule glisse, il vole, en équilibre entre ciel et terre, échappant à l’attraction de la chute. S’il tombe il reprend. Il complexifie les figures et les sauts, les pas de danse dont le grand-écart de face sur le fil, la vitesse de traversée, défiant la gravité et repoussant les limites. Beauté, fragilité et grâce se conjuguent autour de lui, c’est un moment d’émotion. « Pourquoi danser ce soir ? Sauter, bondir sous les projecteurs à huit mètres du tapis, sur un fil ? C’est qu’il faut que tu te trouves. » lui dit le Poète, allongé au sol à ses côtés.

Le Funambule repart vers sa solitude, se déshabille et remet ses vêtements dans sa valise de fortune. Il reprend sa place sous le drap pour entrer dans un sommeil réparateur. Le Poète remet son manteau et prend son sac. La relation est d’autant plus forte et le désir sous-jacent que les deux hommes jamais ne se touchent, à peine se frôlent. Le texte s’inscrit dans la biographie de Genet qui rencontre en 1956 un jeune garçon débutant au Cirque, qu’il prend sous son aile et qu’il guide dans ses apprentissages pour lui offrir l’excellence. Abdallah Bentaga a dix-huit ans, Genet en a quarante-six. Ils se sépareront en 1962, Abdallah a fait une chute au cours d’une tournée et ne s’en remettra pas. Il se suicide deux ans plus tard. Cette lettre d’amour se transforme en poème noir, elle lui est dédiée.

Élaboré par Philippe Torreton, Le Funambule est un spectacle essentiel : par la poétique du texte et la manière dont il le porte et l’habite ; par Julien Posada et Lucas Bergandi en alternance, le funambule, dans sa lutte intérieure, qui se prépare et se concentre sur le fil sur lequel il fait une brillante démonstration ; par la musique de Boris Boublil, qui rythme de ses différents instruments les espaces du parcours poétique. Cette soirée est un moment rare et exigeant à partir d’un texte qu’il n’est pas simple d’incarner. Philippe Torreton qui signe l’ensemble de la réalisation et du concept le fait avec brio et reconnaît : « Contrairement à la plupart des auteurs, Genet n’est pas animé d’un désir farouche d’être entendu, d’être compris, il veut enflammer, c’est un incendiaire. Son écriture est tour à tour lyrique et prosaïque, caressante et scarifiante, elle blesse, elle heurte, elle oblige à se regarder soudainement surpris d’une blessure qu’on pensait secrète. »

Brigitte Rémer, le 2 mars 2025

Avec Philippe Torreton, Boris Boublil, Julien Posada en alternance avec Lucas Bergandi – scénographie Raymond Sarti – lumières Bertrand Couderc – costumes Marie Torreton – collaboration artistique Elsa Imbert et Marie Torreton – regard chorégraphique Dalila Cortes – construction décor Atelier de la MC2 Maison de la Culture de Grenoble – Production MC2 Maison de la Culture de Grenoble, Scène nationale, avec le soutien de Archaos, Pôle national cirque.

Du 1er au 20 mars 2025 à 20h, dimanche à 15h – Théâtre de la Ville-Les Abbesses, 31 rue des Abbesses. 75018. Paris – site : www.theatredelaville-paris.com – tél. : 01 42 74 22 77– En tournée : du 6 au 10 mai 2025, Les Célestins, théâtre de Lyon.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.