Exposition, à partir de trente et une odeurs spécialement créées par le parfumeur Christopher Sheldrake et deux cents œuvres patrimoniales et contemporaines – commissaires d’exposition Hanna Bogahim et Agnès Carayon – jusqu’au 17 mars 2024, à l’Institut du Monde Arabe. Derniers jours.

Une série de photos de Denis Dailleux accueille le visiteur, Cueillette dans les hauteurs du Moyen-Atlas. Elle montre les gestes de la récolte des roses de Damas ramassées au Maroc, troisième pays producteur, le tri des pétales et leur délicate mise en sac. La rose, symbole de beauté et de spiritualité. C’est le point de départ de la déambulation proposée par l’exposition qui montre comment les fleurs et plantes aromatiques entrent dans la fabrication de parfums et cosmétiques, de recettes culinaires et thérapeutiques.

Parfums d’Orient c’est aussi une invitation à voyager aux sources des subtiles fragrances – safran, jasmin, fleur d’oranger, musc – à les sentir grâce aux ingénieux dispositifs spécialement créés par le parfumeur Christopher Sheldrake. Le visiteur part ainsi à la découverte sensible d’une dimension première de la culture arabe, du Haut-Atlas aux rives de l’Océan Indien. Par ces subtils arômes qu’on trouve sous différentes formes comme onguents, huiles, baumes, eaux et dans les fumigations d’encens liées aux pratiques culturelles et sociales ancestrales, il inhale le meilleur de l’Orient.

Trois parties composent l’exposition : la première, l’immersion dans Les essences les plus rares et les plus précieuses de l’Orient et la recherche des matières premières telles que fleurs, herbes, épices et résines odorantes – la seconde, Les senteurs de la cité : les usages du parfum dans l’espace public avec un parcours dans la médina et le souk des parfumeurs-apothicaires, dans les hammams – la troisième, Au cœur de l’intimité de la maison arabo-musulmane, les senteurs au sein du foyer : devoir d’hospitalité, rituels de séduction, odeurs de la cuisine orientale.

On découvre ainsi dans la première partie de l’exposition les matières premières et fragrances rares comme le précieux bois de oud ou bois des dieux, appelé aussi or liquide, qui vient de l’arbre Aquilaria poussant dans les forêts du sud-est asiatique, au Bangladesh, Thailande, Cambodge, Malaisie, Laos et Vietnam. Utilisé pur ou mélangé à d’autres substances, brûlé, sous forme liquide ou huileuse, il est célébré depuis les débuts de l’islam et reste un des composants majeurs de la parfumerie orientale. Le musc à l’origine issu de différentes espèces de chevrotains vivant dans les montagnes d’Asie intérieure, animal protégé depuis 1973, est désormais interdit d’utilisation à l’état naturel. Son odeur est reconstituée grâce à des substituts chimiques. Le safran, aussi appelé or rouge est tiré des trois pistils odorants, de couleur rouge ou dorée situés à l’intérieur de la fleur de crocus ; cueillies à la main, il faut environ 200 000 fleurs pour en obtenir un kilogramme, c’est donc une épice très chère.

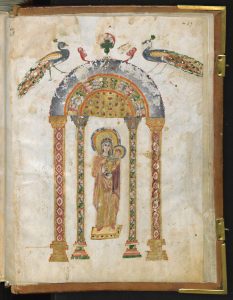

Des manuscrits, miniatures, textiles, peintures, photographies, installations et vidéos guident aussi le visiteur sur les routes empruntées par les meilleurs ambassadeurs du commerce des parfums, dont l’Arabie, qui, avec l’encens, l’ambre gris et la myrrhe, en a largement diffusé son amour à l’ensemble du monde arabe. Ce sont des pièces rares qui accompagnent son voyage olfactif. Ainsi le livre de Dioscoride, médecin militaire grec d’Asie Mineure, né vers 40 après J-C, qui après des études à Alexandrie et Athènes devint célèbre par son herbier, De Materia Medica. Source principale de connaissance en matière de plantes médicinales durant l’Antiquité il y fait la description de plus de six cents plantes et presque mille remèdes. La pièce exposée est une copie datée de 1082 à Samarcande (Ouzbékistan), traduite en arabe et montre La récolte du baume de Judée. On traverse aussi un éclairage horticole au clair de lune réalisé par l’artiste Hicham Berrada, de Casablanca, intitulé Mesk Elli le Jasmin de nuit qui nous invite à méditation au milieu de terrariums imposants, en verre teinté, dans lesquels poussent des plantes appelées Cestrum nocturnum. Cette fleur diffuse son odeur la nuit, les vitrines sont donc accompagnées d’un système d’éclairage au clair de lune inversant le cycle jour/nuit. Cette expérience poétique nous transporte, le temps de l’exposition, dans un jardin où le parfum intense des fleurs éveille des souvenirs.

La seconde section de l’exposition, Les senteurs de la cité, nous mène au cœur de la médina explorer les odeurs de la ville et les usages du parfum dans l’espace public, l’identité des quartiers. Hautement valorisé dans la société arabe, le métier de parfumeur imprime le respect, il est détenteur d’un véritable savoir-faire dont celui d’apothicaire, connaît toutes les vertus cosmétiques et médicinales des essences. Symbole de l’admiration qu’on lui porte, le souk des parfumeurs se trouve près de la mosquée principale et du hammam, on y trouve dans ses échoppes toutes sortes d’épices, herbes aromatiques, résines, eaux florales et de nombreuses compositions de parfums. Cette section témoigne de la multitude des senteurs et objets qui vont avec, une série de photographies de petites échoppes présentées en grandeur nature par l’artiste franco-Libanais Vladimir Antaki, dans le prolongement de sa série The Guardians qu’il a réalisée dans les souks de Mascate et de Salalah. Oman est en effet une terre ancestrale des parfums qui a su préserver ses traditions ; la réplique d’un modèle de distillerie d’eau de rose, Untitled 2045 (Eau de Rose of Damaseus), réalisée par l’artiste thaïlandais basé principalement à New-York et Berlin, Rirkrit Tiravanija, à partir du dessin d’un alambic conçu par le géographe al-Dimashai ; on trouve aussi dans cette partie de l’exposition des vases d’alchimie en verre, d’un bleu profond ; un dispositif distillant différentes fragrances comme Kyphi, interprétation d’un parfum mythique de l’Égypte ancienne à base de myrrhe, lentisque et genévrier, et sa recette de fabrication traduite à partir de hiéroglyphes ; Lune d’Ambre qui mêle le ciste labdanum aux notes sucrées du baume du benjoin, au coriandre et au géranium rosat ; Shamama, parfum à base d’huile et de distillats mêlant trois des principales matières premières de la parfumerie arabe dont le safran. On y trouve aussi les différentes étapes du traitement de la matière première pour devenir parfum telles que les opérations d’enfleurage et de distillation, les parfums à base d’alcool et de solvants et la parfumerie de synthèse, ainsi qu’une magnifique collection de flacons en cristal de roche.

Les senteurs de la cité, réserve aussi une place importante au fonctionnement des hammams, haut lieu de sociabilité. Les photos de l’artiste iranien Peyman Hosshmandzadeh documentent la pratique ancestrale des bains publics et des rituels esthétiques et thérapeutiques à Téhéran, ses photos sont mises en vis-à-vis avec les miniatures de Shîrâz – encre, gouache et feuille d’or – représentant le hammam au XVIème siècle. Certains objets dont une pyramide de savons d’Alep. entourent cette représentation, plus ou moins sophistiquée selon la classe sociale de celui qui les possède. Ainsi une Plerre ponce dans un étui ovoïde en forme d’oiseau (Turquie, XIX° siècle Argent, décor au repoussé et rapporté), un Bassin à anse d’Ispahan (XVII°-XVIII° siècle, cuivre coulé, ciselé et incrusté de pâte noire), des Sooques (ou qabqâb), en bois incrusté de nacre et d’argent venant de Syrie et datés de 1850 que les femmes portaient pour se déplacer au hammam et pour la cérémonie du mariage, dont la hauteur indiquait le rang social ; Après l’exsudation, hommes et femmes utilisent savons, huiles, onguents et eaux parfumées pour se laver et se masser le corps et les cheveux, produits choisis pour leur fragrance autant que pour leurs propriétés cosmétiques et médicinales. Une vidéo de Yumna Al-Arashi, Shedding Skin Beyrouth (Liban), 2017 montre l’ensemble des rituels pour les soins du corps dans une lumière à la beauté picturale. Ils font aussi partie intégrante d’un véritable art de vivre. « Le henné, la peau, ce sont mes souvenirs, ma grand-mère, le milieu dans lequel j’ai grandi, les odeurs que je connais » dit le plasticien marocain Farid Belkahia.

La troisième partie de l’exposition, Au cœur de l’intimité de la maison arabo-musulmane, montre que le goût marqué pour les parfums dans le monde arabe est un fait culturel qui s’illustre aussi dans la maison et l’intimité du foyer. Chez les Égyptiens et chez les Romains, on dit que les fumigations étaient le moyen de communication privilégié avec les divinités, dans le monde antique les Égyptiens étaient considérés comme les maîtres incontestés de la parfumerie. On le voit sur des Stèles égyptiennes peintes et sculptées, et à travers les rites funéraires. Dans cette partie, on trouve les ornements de maison et les amulettes contre le mauvais œil, on voyage dans les odeurs épicées de la cuisine et les parfums qui accueillent le visiteur sur le pas de la porte dévoilant ainsi le statut du maître de maison. On traverse les fragrances qui pimentent la relation amoureuse – entre autres le safran, le musc et l’ambre aux vertus aphrodisiaques dont la poésie arabe se fait le chantre pour l’être aimé. Le devoir d’hospitalité est un acte social fondamental, les Rituels de réception sont présentés sous forme de théâtre d’ombres, les parfums et fumigations ont des vertus protectrices et le brûle-parfum est un accessoire indispensable de la maison orientale. Réalisé en toutes matières – céramique, terre cuite, métal incrusté d’argent, on le trouve dans les foyers depuis des siècles et quelle que soit la condition sociale du maître des lieux. Les aspersoirs (ou qumqum), font aussi partie du mobilier commun des maisons orientales. Ils servent à contenir une eau florale, de rose ou de fleur d’oranger le plus souvent utilisée comme porte-bonheur. Des miniatures principalement iraniennes représentent nuits de noces ou amours contrariés, mêlent fragrances et sensualité et consacrent la forte charge érotique attribuée aux parfums. La littérature et la poésie arabes leur emboitent le pas.

On trouve dans cette partie de nombreux objets rares et précieux et le geste artistique d’artistes contemporains. Ainsi Farah Al Qasimi née à Abou Dhabi montrant l’omniprésence du parfum et des huiles parfumées dans la société émiratie à travers ses vidéos, photographies et performances ; l’installation Boutons de jasmin – Full rassas (Arabian jasmine bullets) de Reem Al-Nasser, artiste d’Arabie Saoudite, exposant un costume traditionnel de mariée entièrement confectionné en boutons de jasmin ; ou encore Dia al-Azzawi né à Bagdad (Irak), illustrant sur lithographies des scènes des Mille et Une Nuits, contes dans lesquels le parfum est très présent et apparaît comme une composante de la volupté – ainsi la cent soixante-seizième nuit, The story of Nur al-Din ibn Bukkar and the Slave-Girl Shams al-Nahar.

Ce troublant voyage à travers les Parfums d’Orient proposé par l’Institut du monde arabe et réalisé par les commissaires d’exposition Hanna Bogahim et Agnès Carayon ouvre sur la douceur et le mystère. La découverte des fragrances et de leurs origines, l’approche et la connaissance de leur complexité dans des lieux chargés d’histoire, les savoir-faire traditionnels dans la culture arabe, participent d’un véritable art de vivre.

Par cette exposition, les essences racontent, les pétales volent au vent et envoient leurs messages comme autant d’oiseaux messagers, d’un bout du monde à l’autre. Et comme le dit si bien le poète Constantin Cavafy, « Les arômes m’inspirent comme la musique, comme le rythme, comme les belles paroles… »

Brigitte Rémer, le 29 février 2024

Visuels : (1) Denis Dailleux, Cueillette dans les hauteurs du Moyen-Atlas, Moyen-Atlas (Maroc), 2015. photographie analogique, 80×80, tirage d’exposition © Denis Dailleux – (2) D’après l’Installation olfactive Le secret du Parfum @ Magique studio – (3) Vladimir Antaki, The Guardians, Mohamad Obéidi, Mascate, (Oman), 2023, impression sur papier fine art contrecollé sur Dibond, 240×160 © Musée de l’IMA / Vladimir Antaki – (4) ‘Asar aL-Tabrîzî Mihr dans un hammam à Khwarazm, Mihr wa Mushtari Shiraz (Iran), cople datée entre 1540/1550, encre, gouache et feuilles d’or sur papier – Copenhague, The David Collection, 76/2006 – (5) 200/2 Aspersoir, Iran (?) XIXe siècle (?) Verre soufflé et moulé, bleu cobalt, 35,3 x 10,5 cm, Lyon, musée des Beaux-Arts de Lyon, D147 © Lyon MBA.

Du 26 septembre 2023 au 17 mars 2024, niveaux 1 et 2 de l’Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard., Place Mohammed V, 75005. Paris – métro : Jussieu, Cardinal Lemoine – site : www.imarabe.org – Derniers jours.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.