Les Journées internationales de rencontre et de réflexion – organisées dans le cadre du Programme CSD 3 financé par l’Union Européenne et la République de Turquie, – conçues et mises en oeuvre par le CRT Saint-Blaise à Paris et Görsem Ortahisar-Turquie sous l’intitulé Contemplation Project se sont tenues du 21 au 23 août 2015, sur le thème : L’humain face à lui-même dans les arts vivants – Temps, espace, récit.

Des ateliers sur les pratiques théâtrales et l’échange des savoir-faire ont rassemblé artistes, chercheurs et étudiants venant principalement de Turquie et de France.

Jean-Jacques Lemêtre, musicien et musicologue, compositeur issu du Théâtre du Soleil et formé au plateau, a animé des workshops portant sur le rapport au corps ; le rythme de la langue et sa métrique ; les différentes formes et styles de théâtre ; la recherche de l’intériorité et l’écoute de la montée des visions ; l’invention d’un vocabulaire ample marqué par des arrêts, des charnières ; le travail sur la désynchronisation du corps ; la libération de la voix ; la construction de la verticalité et la conscience de l’axe du corps ; l’imaginaire comme base fondamentale de l’acteur.

Tapa Sudana, ancien acteur chez Peter Brook ayant joué notamment dans Le Mahabharata, a proposé un workshop, au lever du soleil, traitant du rapport au cosmos et de la quête de soi, à partir de la prise de conscience de l’autre et de l’espace ; de la montée de l’énergie – le yin et le yang – et de la maîtrise du corps dans l’espace ; de la perception des mouvements d’accélération et de décélération.

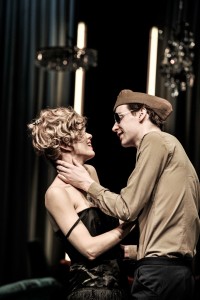

Une table ronde a réuni des artistes et professeurs d’universités, turcs et français, sur le thème : L’humain face à lui-même dans les arts vivants. Ainsi la Turquie était représentée par le Dr Türel Ezici, professeure à l’Université d’Ankara et au Conservatoire de théâtre, qui a parlé de la façon dont théorie et pratique se rejoignent, d’archétypes et de théâtralité, de local et d’universel ; Zeynep Gunsur Yuceil, professeure au Département Théâtre de l’Université d’Istanbul et venant de la danse a mis l’accent sur la confrontation entre le traditionnel et la recherche de nouvelles écritures scéniques ; Ayla Kapan Ezici, professeure de jeu théâtral dans plusieurs universités a évoqué les situations contradictoires du domaine théâtral, la nécessité d’être soi-même et la transmission ; Ali Ihsan Kaleci a mis en exergue la nécessité de l’écriture dans son parcours personnel comme première rencontre avec le théâtre, ainsi que la question du public. Au cours de ces Journées il signait aussi la création de la pièce Fils d’aveugle présentée aux participants du séminaire – voir notre rubrique Arts de la scène -.

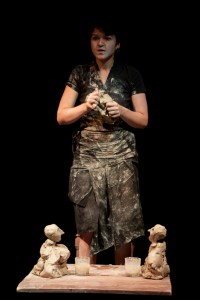

D’autres intervenants ont participé à ces échanges, entre autre Sule Ates, dramaturge et Zerrin Yanikkaya, professeur à l’Université d’Istanbul, et d’autres encore, enrichissant la discussion. Pour la partie française, Jean-Jacques Lemêtre a prolongé ses workshops par une réflexion autour du réel, du réalisme et de la réalité, de l’interdisciplinarité, et a relaté l’expérience du Théâtre du Soleil sur l’alternance entre répertoire et création, entre théâtre d’auteur et création collective ; il a fait référence aux formes de théâtre qui traversent le temps comme le théâtre grec et les pièces de Shakespeare qu’Ariane Mnouchkine avait présentées. En tant que marionnettiste, Pierre Blaise a parlé de l’en-dehors, de l’immobilité, du rapport à l’espace et de l’acteur invisible. A travers la parole des sociologues, Brigitte Rémer a évoqué les spécificités de l’action de création, les problématiques de la diversité et de l’altérité, le rapport entre création et vie sociale, le théâtre comme lieu de résistance.

Organisé de mains de maîtres par le CRT Saint-Blaise – Erica Letailleur et Ali Ihsan Kaleci – dans cet endroit privilégié de Cappadoce, Contemplation Project a permis la confrontation des méthodes et une réflexion sur les problématiques liées à la création théâtrale. Ces Journées furent dédiées à Mustafa Kürsat décédé en 2014, qui soutenait le groupe d’artistes. Une soirée d’hommage lui a été rendue.

Brigitte Rémer

CRT Saint-Blaise, 7 square des Cardeurs, 75020 Paris, France – Tél./Fax : 09 51 34 34 97 – e-mail : crtblaise@yahoo.fr – http://contemplationsproject. com – En partenariat avec le Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle (CIRRAS)