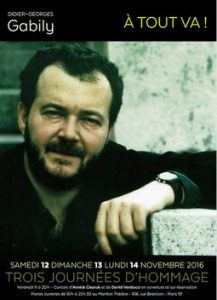

Visuel de l’hommage à D.G. Gabily

Trois journées en hommage à Didier-Georges Gabily, écrivain, auteur dramatique, metteur en scène, directeur du Groupe T’Chan’G disparu à quarante et un ans, le 20 août 1996.

« Didier-Georges Gabily disparaît à la mi-temps de sa vie d’écrivain et d’homme de théâtre et avec lui une vision unique du plateau, une aventure théâtrale hors norme, une langue corrosive et incantatoire, qui ont marqué des générations d’acteurs, metteurs en scène et de lecteurs – qu’ils aient ou non connu le travail du vivant du dramaturge » ainsi s’exprime le collectif qui a conçu l’événement pour partager cette mémoire commune. Pendant trois jours, acteurs, auteurs, metteurs en scène, intellectuels, compagnons et amis de tous bords se sont rassemblés pour croiser leurs regards sur l’œuvre de Gabily dans son rapport à la littérature et au théâtre. La rencontre se voulait festive, généreuse et réflexive, elle le fut, avec intensité, faisant alterner lectures, tables rondes, témoignages, entretiens, projections, exposition et ateliers.

Didier-Georges Gabily était un homme entier, sans concession, un autodidacte qui s’était forgé une culture philosophique, artistique et littéraire avec, pour élan vital, le dialogue au sein de la petite communauté qu’il avait rassemblée autour de lui. Avant même la constitution du Groupe T’chan’G, il organisait régulièrement des ateliers sur des périodes de quatre à cinq mois. De ces rencontres était né le premier Groupe T’chan’G. Radical, Gabily ne plaisait guère à l’institution, qu’il tenait à distance. C’est à Bernard Dort, exégète de théâtre, qu’il fait lire son premier texte dramatique au début des années quatre-vingts, Chute du rien : « une pièce pléthorique avec quarante personnages, une pièce sur le rêve, sur l’impossibilité de rêver le monde… » et qui le reconnaît d’emblée comme un auteur nécessaire et exigeant. Entre pièces de commande, scénarios et petits métiers, il se dédie à la formation d’acteurs et à la transmission, ainsi qu’à l’écriture. Il publie son premier roman, Physiologie d’un accouplement en 1988, suivi, en 1990 de Couvre-feux, un récit – fragment d’un roman plus ample intitulé A trois voix. L’écriture le taraude. Entre 1990 et 1991, pendant qu’il écrit Violences, un premier groupe d’acteurs s’engage avec lui dans un long travail sur cinq Phèdre(s) et Hippolyte(s) à partir d’Euripide, Sénèque, Garnier, Racine et Ritsos. Il met en scène Violences (diptyque), avec le Groupe T’Chan’G, une pièce devenue emblématique – d’une durée de sept heures – et la présente, en septembre 1991, au Théâtre de la Cité Internationale Universitaire.

En 1994, Gabily fait partie du comité de rédaction qui fonde la revue Prospero – avec Michel Azama, Eugène Durif, Roland Fichet, Philipp Minyana, Jean-Marie Piemme et Noëlle Renaude – éditée ensuite sous le nom des Cahiers de Prospero par le Centre National des Écritures du Spectacle de Villeneuve-lez-Avignon. Puis il écrit Gibiers du Temps au fil de la création, travaillant la nuit pour la répétition du lendemain et crée le spectacle en 1994-95. Il travaille sur les mythes, anciens – Phèdre, Thésée, la Pythie, Hercule, Hermès, les Amazones… – qu’il met en miroir avec les mythes contemporains et la brutalité du monde : « C’est un texte générique sur ce que nous sommes, comment nous sommes dans le monde à travers le mythe de Phèdre » dit-il, à partir des trois variations qu’il compose : Thésée, Voix et Phèdre, Fragments d’agonie.

A défaut d’exhaustivité, deux temps forts de ces journées ont particulièrement retenu notre attention, deux tables rondes : la première, animée par Pascal Collin, portait sur le thème Ecriture(s) et mise en jeu, la seconde, coordonnée par Bruno Tackels, évoquait Gabily, homme de lettre(s). Auteur de romans autant que de théâtre, c’est avec et par la langue qu’il menait ses combats.

Dans la première table ronde, il est question du rapport à la langue chez Gabily, une langue difficile, proférée. Les intervenants conviennent, chacun le disant à sa manière, que Gabily toujours se cherche et au long de ses écritures, raconte la même histoire, que ce soit par ses romans ou par son écriture dramatique, indissociables. « Il cherche des motifs tout en allant à la rencontre du plateau avec la langue, comme un archéologue, une langue interdite » dit Nadia Vonderhayden, comédienne, qui évoque un autre absent, François Tanguy directeur du Théâtre du Radeau avec lequel Gabily avait souvent échangé : « des gens qui rêvent le monde » dit-elle. Stanislas Nordey, directeur du TNS à Strasbourg reconnaît que « La langue de Gabily pose la nécessité du théâtre, la solitude de l’écriture… Ecrire du théâtre c’est être avec des acteurs, contrairement à l’écriture d’un roman, c’est comme une respiration… Avec Gabily on réapprend à parler et à marcher, il met ses contradictions en tension. » Nordey a monté Contention et Violences et témoigne de la difficulté de mettre en scène les textes de Gabily car « son œuvre n’est pas fixée, elle est problématique. C’est le travail au plateau qui compte, l’articulation des scènes qui créent le sens » ajoute-t-il. Jean-Pierre Thibaudat parle d’une « langue qui résiste comme une langue étrangère, une langue qu’on apprend au fur et à mesure qu’on l’entend. Chaque soir les acteurs s’approprient cette langue, la redécouvrent et inventent le moment présent. » Yann-Joël Collin parle de « la relation affective que tissait Gabily avec les acteurs, de son besoin de partager, de sa manière de construire son œuvre à vue à partir du point zéro, ouvrant sur une autre parole, réinventant une autre langue ; du geste politique autant que polémique, dans l’acte même de l’écriture. » Il insiste sur le fait « qu’il n’y a pas de code pour lire Gabily et compare ses mots aux mouvements de l’eau, comme un ressac. Gabily écrit pour des acteurs, en atelier et travaille avec d’autres auteurs, pour se nourrir. De ce processus d’écriture naît l’acteur. » Christos Makrygiorgos, traducteur, évoque son désir de traduire et de montrer Violences 1 et 2 à Epidaure mais n’avait pas rencontré l’auteur, « ses pièces sont difficiles à monter car elles nécessitent du monde » reconnaît-il.

La seconde table ronde parlait de Gabily, homme de lettre(s) en présence d’Actes-Sud qui a édité certains de ses écrits. Bertrand Py parle de sa rencontre avec l’un des premiers manuscrits que lui avait fait lire Gabily, de son théâtre-frontière, d’un théâtre-récit ; Claire David note que son univers littéraire était indissociable de son univers de metteur en scène et évoque de longues discussions sur « l’atelier, le travail permanent, le temps, l’espace, l’institution, le côté interminable de l’écriture du plateau… » La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon sur laquelle s’expriment les anciens de Prospero fut comme une ruche, avec un élan et une circulation d’énergies et de débats. Pour Roland Fichet, Gabily est peintre en même temps qu’auteur. Il parle de son rapport à l’écriture en évoquant chez lui l’encre à partir de laquelle tout le reste passe. Il avait écrit plusieurs articles dans la Revue, s’interrogeant sur le thème récurrent du « qu’est-ce qui se passe dans le processus d’écriture ? ” On en trouve trace dans Le corps du délit où il disait – de mémoire – : « Le mouvement d’écrire, l’art, l’artisanat d’écrire demeurent tout pour moi. » Il avait l’art de la joute, du discours, de la polémique. Au cours d’un colloque à Villeneuve d’Asq sur le thème Ce qui naît, ce qui meurt, Gabily déclarait : ” C’est parce que nous sommes devenus des sous-citoyens que nous devons devenir des sur-poètes.” Lucien Attoun, lui, fait référence à Beckett et à son increvable désir de penser comme signe de la démarche et de l’écriture de Gabily. Il cite encore son Dieu n’existe pas, le salaud ! phrase à laquelle Gabily avait répondu Ah bon ! Eugène Durif et Didier-Georges Gabily se sont rencontrés un peu par hasard, en 1989, à Théâtre Ouvert. Très sensible aux textes de Durif, Gabily avait approché le poète, ce fut le début d’une belle amitié d’écrivains. Un peu plus tard et avec modestie Gabily s’est risqué à travailler sur quelques textes de Durif, dans l’atelier de formation. Durif parlant de Gabily le dit « pédagogue et chercheur avant d’être metteur en scène » et évoque longuement sa « langue travaillée par le poétique et la poésie, les langues populaires détournées et les langues baroques qu’il élaborait. » Durif cite Hölderlin pour faire passer les ondes de choc de la langue de Gabily : « Un lieu où chaque poème serait sommé d’inventer sa propre langue… » Il est pour lui « l’archaïque d’une parole très classique, la parole du bégaiement, les mots titubants » et remarque que « la surdité demeure par rapport à cette parole. » Jean-Paul Wenzel parle de sa sidération après la lecture de Violences qui, pour lui, raconte « les profondeurs de l’enfance, de la douleur qui sort en lumière poétique et dans laquelle on voit tout. » Daniel Migairou, administrateur du Groupe T’Chan’G, parle d’un « homme de grande solitude dont l’antidote était le collectif de travail. » Une actrice fait lecture de la lettre qu’avait adressée Gabily à Alain Béhar, auteur et metteur en scène, dont « la langue fonde le plateau » comme celle de Gabily et Lazare, metteur en scène, de celle qu’il adresse à Gabily, toujours « dans l’effort du travail jamais terminé. » D’autres prises de paroles suivies d’un échange avec la salle, toutes aussi passionnantes, ont fait de cette table ronde un moment rare, à l’image de Gabily.

Gabily est quelqu’un d’ailleurs, reparti pour l’ailleurs. Il meurt en août 1996 alors qu’il répète avec le Groupe T’chang’G le diptyque Dom Juan de Molière, suivi de l’un de ses textes Chimère et autres bestioles. Jean-Francois Sivadier et le Groupe reprennent le travail laissé inachevé, le spectacle est présenté à Rennes, au Théâtre national de Bretagne, en octobre.

Lors d’une interview que nous avions faite en mai 1996, trois mois avant sa mort, Gabily s’était exprimé sur les profondeurs desquelles il tirait sa poétique : « … Il y a deux choses, juste deux choses. D’un côté, moi je viens d’un milieu où ça ne parlait pas. Du tout. Mais vraiment. Ça ne parlait que les jours d’ivresse, et les jours d’agonie. Et là j’ai entendu des choses qui étaient absolument bouleversantes, de l’ordre de la révélation, du secret. Tout d’un coup, des gens qu’on n’avait jamais vu parler, se mettent à construire des phrases d’une poétique invraisemblable, comme une espèce d’aveu récurrent, au moment où plus personne n’entend cette parole… Ça, ça a été mon premier rapport à la littérature réelle et la poétique réelle… » celles qui ont irradié ces journées.

Brigitte Rémer, le 30 novembre 2016

Autour de Pascal Collin la rencontre sur Ecriture(s) et mise en jeu réunissait Stanislas Nordey, Yann-Joël Collin, Nadia Vonderheyden, Mathieu Boisliveau, Simon-Élie Galibert, Jean-Pierre Thibaudat, Jean-François Matignon, Mathilde Aubineau, Laurent Sauvage, Christos Makrygiorgos – Autour de Bruno Tackels, la rencontre sur Gabily, homme de lettre(s) réunissait Claire David, Bertrand Py, Séverine Leroy, Jean-Paul Wenzel, Lucien Attoun, Lazare, Eugène Durif, Daniel Migairou – Les textes de Didier-Georges Gabily sont publiés chez Actes-Sud.

Du 12 au 14 novembre 2016, 10h/23h30 – Le Monfort Théâtre, 106 rue Brancion. 75015. Paris – Et aussi, le 11 novembre, au Théâtre national de Bretagne à Rennes un hommage était rendu à Didier-Georges Gabily par Le Radeau Théâtre qui présentait son dernier spectacle, en présence de Frédérique Duchêne, actrice dans le Groupe T’Chan’G.