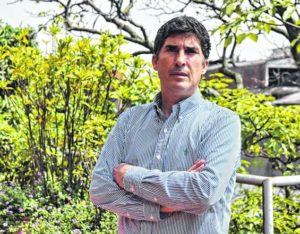

Metteur en scène et directeur de théâtre, né en 1942, Jean-Pierre Vincent, s’est éteint dans la nuit du 4 au 5 novembre. C’était avant tout un ardent défenseur d’idées, un homme et un artiste engagé qui a traversé les grands moments du théâtre, des années soixante à aujourd’hui.

Au fil de son parcours, Jean-Pierre Vincent a su prendre de nombreux virages, tant dans le choix de ses textes et de ses créations théâtrales que dans les institutions dont il a eu la charge – entre autres le Théâtre National de Strasbourg qu’il dirigea de 1975 à 1983 ; la Comédie-Française où il fut administrateur de 1983 à 1986 et qu’il choisit de quitter après son premier mandat ; le Théâtre Nanterre-Amandiers dont il fut le directeur de 1990 à 2001, succédant à Patrice Chéreau. Fidèle à lui-même, il fut un témoin des grandes utopies de la société, s’investissant dans des formes de théâtre politique, défendant l’exigence artistique et la transmission.

C’est au Lycée Louis-le-Grand où il entre en 1958 qu’il se passionne pour le théâtre. Il y rencontre d’autres passionnés qui, comme lui, deviendront des personnalités du monde théâtral, dont le grand réalisateur et metteur en scène, Patrice Chéreau et celle qui deviendra son épouse, l’actrice et metteure en scène Hélène Vincent. Période de jeunesse, fondatrice et des plus fécondes où se crée un véritable réseau théâtral. Jean-Pierre Vincent monte La Cruche cassée, de Kleist, en 1963, sa première mise en scène où sous couvert d’un humour noir sont mis en exergue les abus de pouvoir du système judiciaire. Le groupe théâtral présente ensuite en 1964/65, L’intervention, de Victor Hugo, qui dénonce l’aliénation à partir du destin d’un couple ouvrier au bout du rouleau ; Fuenteovejuna, de Lope de Vega, révolte des vassaux contre un seigneur tyrannique ; L’Héritier de village, de Marivaux, dans un esprit grave et burlesque, spectacle présenté au Festival de Nancy, trois mises en scène de Chéreau. Dans les années 60 Jean-Pierre Vincent fait compagnonnage artistique avec Chéreau qui lui permet de rencontrer Roger Planchon et le Berliner Ensemble qu’il suit de près, se rendant souvent à Berlin-Est, malgré les dix-huit heures de train à assurer. Tous deux admirent le théâtre de Strehler, au Piccolo Teatro de Milan, qui nourrit leur réflexion artistique.

Ensemble, ils se lancent dans la vie théâtrale professionnelle, à Gennevilliers, avec L’Affaire de la rue de Lourcine, de Labiche, que monte Chéreau en 1966, puis au Théâtre de Sartrouville où ce dernier est nommé directeur, à 22 ans. C’est là que Chéreau met en scène plusieurs de ses pièces emblématiques dont Les Soldats de Jakob Lenz en 1967, qui reçoit le prix du Concours des jeunes compagnie, où il présente La Neige au milieu de l’été et Le Voleur de femmes, de Guan Hanqing, sorte de Shakespeare chinois, en 1967, Le Prix de la révolte au marché noir, première pièce de l’auteur dramatique et poète grec, Dimitri Dimitriadis, en 1968.

L’aventure de Sartrouville prend fin en 1968, avec une importante dette à la clé et Jean-Pierre Vincent se lance dans une nouvelle aventure, plus philosophique, en tandem avec le dramaturge Jean Jourdheuil avec qui il fonde le Théâtre de l’Espérance, en 1972. Ils s’entourent d’un groupe d’acteurs sur un projet de partage, entre autres Philippe Clévenot, Maurice Bénichou, Gérard Desarthe et Hélène Vincent, de plasticiens comme Lucio Fanti ou Gilles Aillaud, présentent Goldoni, Labiche, Marivaux, Rezvani, s’intéressent aux auteurs allemands dont Brecht. De Brecht, Jean-Pierre Vincent monte, en 1968, La Noce chez les petits bourgeois qu’il mettra à nouveau en scène en 1973, puis en 1974 ; Tambours et trompettes, en 1969 ; Dans la jungle des villes, en 1972, qu’il présente au Festival d’Avignon ; La Mère, en 1975 et Homme pour homme, en 2000. Il travaille avec Peter Brook dans Timon d’Athènes pour l’inauguration du Théâtre des Bouffes du Nord, en 1974. Michel Guy, Ministre de la Culture marquant, le nomme directeur du Théâtre National de Strasbourg.

Au cours de ses trois périodes institutionnelles où il dirige d’abord le TNS, puis la Comédie-Française et le Théâtre Nanterre-Amandiers, Jean-Pierre Vincent met en scène les auteurs allemands Büchner, Kleist, Grabbe, les grecs classiques : Eschyle, Sophocle, Sénèque, les « textes du passé français à des moments charnières de l’histoire culturelle » à travers Molière : Le Misanthrope (1977 et 1984), Les Fourberies de Scapin (1990), Tartuffe (1998). Dom Juan ou le Festin de pierre (2008), L’École des femmes (2012). Il monte Beaumarchais : Le Mariage de Figaro (1987), La Mère coupable (1990) – Marivaux : Les Acteurs de bonne foi (1970 et 2010), Le Jeu de l’amour et du hasard (1998) – Labiche : La Cagnotte (1971), La Dame aux jambes d’Azur (2015) – Musset : La Mort d’Andrea Del Sarto, peintre florentin (1978), Fantasio et Les Caprices de Marianne (1991), On ne badine pas avec l’amour et Il ne faut jurer de rien (1993). Il met aussi en scène les textes des auteurs contemporains : Thomas Bernhard, Edward Bond, Fatima Gallaire, Jean-Claude Grumberg, Vaclav Havel, Jean-Luc Lagarce, Valère Novarina, Botho Strauss, et d’autres. Entre temps il fait la mise en scène de trois opéras de Mozart : Don Giovanni, sous la direction musicale de John Pritchard, au Festival d’Aix-en Provence, en 1976 et en 1981 ; Les Noces de Figaro, sous la direction musicale de Paolo Olmi, à l’Opéra de Lyon, en 1994 ; Mithridate, sous la direction musicale de Christophe Rousset, au Théâtre du Châtelet, en 2000.

Au Théâtre National de Strasbourg (1975 à 1983) il monte plusieurs pièces de Bernard Chartreux dont Vichy-Fictions et Violences à Vichy en 1980, puis l’année suivante Palais de justice. Ensemble ils mettent au point des méthodes de travail basées sur l’observation et l’enquête, fouillant dans la mémoire récente, pour une écriture basée sur l’histoire proche et sur le réel. Plus tard, il met en scène d’autres travaux de Bernard Chartreux – avec qui il fera compagnonnage tout au long de son parcours – comme : Dernières Nouvelles de la peste présenté à Avignon en 1983, Cité des oiseaux dans la Trilogie d’Œdipe et les Oiseaux, qu’il mettra en scène à Avignon en 1989, Un homme pressé, création de 1992. Avec Michel Deutsch il fait, en 1975, une adaptation de Germinal, d’après le roman d’Émile Zola. Ils sont à la recherche d’une autre manière d’écrire et de faire du théâtre, de nouvelles formes de spectacles et d’autres styles de jeu. Il montera aussi de lui Convoi et Ruines, en 1980. Jean-Pierre Vincent donnera une place importante à l’école du TNS, qu’il intégrera pleinement à la vie du théâtre.

A la Comédie-Française (1983/1986), Jean-Pierre Vincent met en scène Jean Audureau (Félicité), Shakespeare (La Tragédie de Macbeth), Nicolaï Erdman (Le Suicidé), Pirandello (Six personnages en quête d’auteur), et fait entrer au répertoire Le Balcon de Jean Genet. Il invite Klaus-Michael Grüber et Luca Ronconi à faire une mise en scène, le premier monte une magnifique Bérénice, le second Le Marchand de Venise. Il accueille aussi de nouveaux pensionnaires dont Dominique Valadié et Jean-Yves Dubois. Il n’est pas très heureux dans cette institution très hiérarchisée qu’il quittera à la fin de son mandat.

Au Théâtre Nanterre-Amandiers où il succède à Patrice Chéreau (1990/2001) Jean-Pierre Vincent accueille en résidence Stanislas Nordey, et pendant une dizaine d’années fait alterner la création d’auteurs classiques et contemporains. Il reprend sa liberté et son bâton de pèlerin en 2001, crée le Studio Libre avec Bernard Chartreux entouré de ses fidèles compagnons de travail Jean-Paul Chambas, Alain Poisson et Patrice Cauchetier qui ont contribué avec lui à élaborer une nouvelle image critique du monde. Il monte plusieurs spectacles par an et les plus grands auteurs. Parallèlement à son travail de création, Jean-Pierre Vincent se passionne pour l’enseignement, créant des passerelles au Théâtre National de Strasbourg entre l’école et la création, formant des générations d’acteurs au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, à l’ENSATT de Lyon et à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes.

En 2019 il présente au Festival d’Avignon L’Orestie d’Eschyle – Agamemnon, Les Choéphores et Les Euménides – avec le Groupe 44 de l’École supérieure d’art dramatique du TNS après un long chantier mené sur trois ans, « un texte-monde, notre source, notre origine, théâtrale et politique, notre repère » comme aime à le définir Jean-Pierre Vincent. Il préparait avec eux, pour 2021, une version d’Antigone, de Sophocle.

Défenseur du théâtre populaire, Jean-Pierre Vincent s’est inscrit dans le droit fil de l’esprit Jean Vilar. Il est l’homme des compagnonnages, a travaillé neuf ans avec Chéreau, six ans avec Jourd’heuil, et depuis 1973 avec Bernard Chartreux. Il a traversé un moment politique fort où 68 a fait basculer la société et conquis des libertés, où, derrière le rideau de fer s’écrivait un théâtre politique de référence ; un temps où l’on parlait de classe ouvrière et des craquements du communisme. Il a trouvé de nouveaux souffles au contact des jeunes apprentis comédiens et apporté sa lecture du monde. Un parcours bien rempli et d’influences diverses où la profondeur du texte et des idées côtoyait des esthétiques toujours renouvelées.

Brigitte Rémer, le 6 novembre 2020