En peignant l’enseigne des Studios Misr

Long métrage documentaire, écrit et réalisé par Mona Assaad, produit par Karim Gamal El Dine et Mona Assaad.

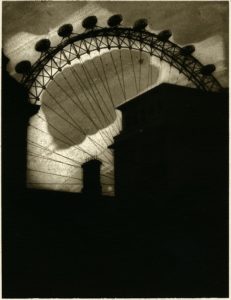

« L’histoire des Studios Misr s’inscrit en écho à celle de l’Égypte dans son rapport à la modernité », affirme le critique de cinéma Samir Farid face à la caméra de la réalisatrice, Mona Assaad. Parmi les pays de grande tradition cinématographique, l’Égypte était en effet pionnière en Afrique, au siècle dernier. L’arrivée du train en gare de La Ciotat fut un acte fondateur : cinquante secondes tournées et diffusées par le cinématographe des Frères Lumière à Alexandrie le 5 novembre 1896, dans une salle de la Bourse Toussoun Pacha, puis au Caire le 28 novembre. Le quotidien Al-Ahram les décrivait comme « un curieux mélange d’arts cinématographiques et de jeux de lanterne magique. » Un an plus tard ouvrait à Alexandrie la première salle de projection, le Cinématographe Lumière, et au Caire une salle située place Halim-Pacha, qui ont permis la projection des premiers films produits et réalisés en Égypte.

L’Égypte – cinéma et contexte politique

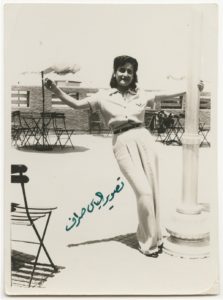

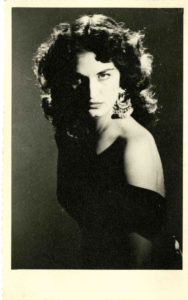

À l’avant-garde du cinéma – Premier producteur de films au Moyen-Orient à partir du début du XXème et pendant plus d’un demi-siècle, à l’avant-garde du cinéma tant au plan technique qu’artistique, l’Égypte s’est fait l’écho d’un extraordinaire dynamisme qui a longtemps dominé le marché et attiré les artistes et producteurs de la région, dans un contexte politique et social positif et multiculturel. Elle a diffusé son cinéma dans l’ensemble du monde arabe : premières scènes du quotidien, tournées à partir des années 1912/1913 ; comédies satiriques à succès, comme Le Fonctionnaire de Mohamed Bayoumi, en 1924, réalisateur passionné de photographie au départ et créateur d’une compagnie de théâtre en 1919 ; premier long-métrage égyptien muet qui fait date, Leïla, tourné en 1926 à l’initiative de l’actrice et productrice Aziza Amir. Très vite passé du muet au parlant à partir des années 30, le cinéma égyptien ouvre la voie de la comédie musicale. Acteurs, compositeurs, producteurs, danseurs, dévoilent un talent fou, et si la grammaire impose le masculin, force est de constater que les femmes ont été les reines de l’écran et les pionnières dans le développement du théâtre et du cinéma égyptien. Ainsi, Mounira el-Mahdeya, (1885-1965) la sultane de la chanson, première femme musulmane à monter sur les planches, en 1915 ; Badia Masabni (1892-1974) actrice et danseuse orientale née en Syrie, qui crée à Alexandrie un premier lieu de spectacle et de danse et qui travaille avec Naguib el-Rihani (1889-1949) acteur et metteur en scène, son époux ; Rose el-Youssef (1898-1958), Aziza Amir (1901-1952), Fatima Rochdi (1908-1996), la libano-Égyptienne Assia Dagher (1908-1986), Amina Rizq (1910-2003), Amal el-Atrache, sœur du très populaire chanteur Farid el-Atrache, dite Amashane (1912-1944) ; Mary Queeny, née au Liban (1913-2003), Madiha Yousri (1921-2018), Layla Fawzi (1923-2005), Faten Hamama (1931-2015) et bien d’autres. La liste est longue et le théâtre fut un véritable creuset dans l’art du jeu. Youssef Wahbi (1898-1982) qui se passionne pour la comédie au théâtre avant de s’investir dans le cinéma en tant qu’acteur et producteur, fonde une troupe en 1932, Ramsès, dont seront issues une majorité de stars, actrices, chanteuses, danseuses, qui envahiront les écrans des années 1930 à 1950 et qui, pour certaines d’entre elles, seront productrices.

“La Rose blanche” de Mohamed Karim

L’âge d’or, l’esprit de la fête – A Alexandrie, le réalisateur et producteur Togo Mizrahi (1901-1986) tourne et produit trente-trois longs-métrages, entre 1931 et 1946, principalement des films comiques et des mélodrames musicaux. Il dirige la célèbre chanteuse et actrice Oum Kalthoum (1898-1975) dans Sallama, en 1945 et, dans plusieurs de ses films, – dont Leïla, en 1942, inspiré de La Dame aux camélias – la chanteuse et actrice, Leïla Mourad (1918-1995). Celle-ci s’est produite pour la première fois au théâtre en 1930 et a obtenu son premier rôle principal en 1938 aux côtés du très populaire chanteur et compositeur Mohamed Abdel Wahab (1902-1991), contribuant ainsi à l’essor du mélodrame musical égyptien. Ce dernier, joueur de oud et l’un des principaux artisans du renouveau de la musique arabe, inaugure le cinéma parlant avec La Rose blanche de Mohamed Karim, tourné en 1933 et qui marque la transition, dans le passage de l’art à l’industrie cinématographique. De 1933 à 1949 Abdel Wahab interprète huit films, en y imposant l’art du duo chanté et définit les règles de la chanson moderne arabe. Farid El Atrache (1910-1974), acteur, auteur, compositeur et interprète syro-égyptien, virtuose de oud est aussi l’un des plus importants noms de la musique arabe du XXème siècle. Il commence sa carrière professionnelle dans les années 1930 en jouant et chantant dans des radios égyptiennes privées et à la Radio nationale. Il joue dans 31 films et enregistre environ 350 chansons, rencontre le succès avec le film Victoire de la jeunesse dont il signe la bande originale, tourné en 1941 avec sa sœur, l’actrice Asmahane très tôt disparue. Il forme un duo célèbre avec Samia Galal dans une dizaine de films. Dans un autre style, Ismail Yassin (1915-1972) rejoint la troupe de Badia Masabny en tant que chanteur, avant de faire carrière au cinéma dans les rôles de comique au grand cœur, par son physique très expressif de bon vivant. Plus tard, dans les années 1960, Abdel Halim Hafez (1929-1977) surnommé le rossignol brun, considéré comme l’un des plus grands chanteurs et acteurs de comédies musicales arabes, s’impose dans des personnages d’amoureux sensibles et romantiques. Parallèlement à l’imposante production, l’infrastructure très développée des salles de cinéma, au Caire comme à Alexandrie et dans les provinces du pays, permet la diffusion des films et participe d’un paysage cinématographique hors du commun. Un monde de joie de vivre, de rêves et de paillettes, le plaisir de la sortie au cinéma pour le public, l’esprit de la fête, constituent cet âge d’or du cinéma égyptien.

1935 – Création des Studios Misr – C’est dans ce contexte électrique de création que voient le jour en 1935 les Studios Misr. Évoquer leur histoire, comme le fait la réalisatrice Mona Assaad dans son film, Aux Studios Misr, c’est appeler la mémoire politique, économique, sociale et artistique de différents moments de l’Égypte, précédant le développement de la télévision à partir des années 60, suivi des mutations liées au numérique. Situés près des Pyramides de Gizeh, les Studios Misr, en translittération Studios Masr (Masr signifiant Égypte) ont été créés en 1935 par la Banque Misr, elle-même fondée en 1920 par Talaat Harb père de l’économie moderne égyptienne qui avait investi dans tous les domaines industriels du pays, tels que le coton, le tourisme, l’aviation etc. – Il avait auparavant créé, en 1925, la Société Misr pour le théâtre et le cinéma, première marche vers la création des Studios dix ans plus tard, et après avoir observé les systèmes russe, américain, allemand et français.

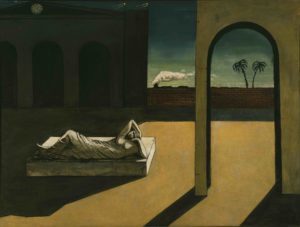

Oum Kalthoum dans “Wedad”

Inspirés des studios hollywoodiens, l’objectif qui présidait à la création des Studios Misr était d’accompagner le développement de l’industrie cinématographique. Pendant quarante ans, un véritable star-système s’était mis en place. Oum Kalthoum y tourna en 1936, Wedad, du réalisateur allemand Fritz Kramp, une histoire romantique inspirée des Mille et une nuits qui connut un grand succès populaire, première production des nouveaux Studios.

Contexte historique et nationalisations – De 1882 à 1956, satellite de l’Empire ottoman, l’Égypte est dirigée en sous-main par les Britanniques qui usent de différents statuts juridiques pour privilégier leurs intérêts économiques – domination jusqu’en 1914, reconnaissance de l’indépendance du pays sous protectorat et établissement d’une monarchie égyptienne en 1922, traité anglo-égyptien qui confirme dans un premier temps l’indépendance du pays, puis qui obtient le stationnement des troupes britanniques, en 1936. De 1936 à 1952 règnent les rois Fouad puis Farouk, son fils qui lui succède et sera renversé en 1952 par le Comité d’officiers libres, un groupe de militaires dans lequel se trouvent deux figures de la future vie politique égyptienne, Nasser et Sadate. Gamal Abdel Nasser renverse la monarchie, place sur le devant de la scène le général Mohammed Naguib, nommé premier président d’Égypte pour l’écarter un an plus tard et accéder à son tour à la présidence de la République d’Égypte, en juin 1956. On entre dans le socialisme nassérien de plein fouet. La décision de construire le Haut Barrage d’Assouan – en noyant la vallée de la Nubie – en est le premier acte et pour financer cet immense chantier, celle de nationaliser le Canal de Suez. Nasser promulgue de grandes lois de nationalisation en 1961 qui ne laissent plus aucun espace aux investissements privés. Les industries de tous bords, dont les studios de cinéma, a-fortiori les Studios Misr, passent sous la coupe de l’État qui crée, dans le cadre du secteur public, la Fondation du cinéma. Comme le souligne Mona Assaad, « et la crise commence… »

À propos du film Aux Studios Misr

Privatisations, état des lieux des Studios – En 2000, sous le gouvernement Moubarak, à l’inverse des quarante ans précédents, se profile un mouvement de privatisation. Les studios et salles de cinéma sont proposés à de potentiels investisseurs. Une équipe de jeunes utopistes, tous amoureux de cinéma, s’intéresse alors aux mythiques Studios Misr dans le but de les moderniser et relève le défi. Ils signent un bail de vingt ans avec l’État pour la reprise des Studios, avec la possibilité, plus tard, de les acquérir. De 17 hectares de propriété originelle, la signature se fait pour 8 hectares, les entrepôts décors ayant entre-temps été transformés en potager. Garder les fonctionnaires est une clause du contrat.

Aly Mourad, ex-directeur général

Ils acquièrent ce qui reste des somptueux Studios des années 36 : deux labos, quatre plateaux, un auditorium de mixage, des ateliers-entrepôts, des décors cachant le délabrement des bâtiments, un groupe électrogène, une pompe à essence, les studios étant situés loin du centre-ville. Ce film est le récit de l’immense travail réalisé pour faire revivre les Studios Misr, mémoire du cinéma égyptien et partie de l’identité égyptienne, porté par l’enthousiasme d’une équipe réunie autour de Karim Gamal el-Dine, président d’Elixir Artistic Services, société privée de post-production pour le montage et le mixage. Mais le mal est fait, et profond, l’équipe trouve les bâtiments et matériels quasi à l’abandon et découvre l’ampleur du désastre, bien caché lors de la visite protocolaire d’achat. L’état des lieux rapporté par la caméra, comme les transactions entre l’équipe Elixir et le chef du Comité de remise des Studios et ses fonctionnaires, est surréaliste. Tout est obsolète et délabré mais tout se vend, même une chaise à trois pieds, déclarée utilisable aux trois-quarts par le vendeur. Le secteur public, responsable des Studios pendant quarante ans, n’a pris aucun soin des infrastructures, tout est détruit ou hors d’usage, les équipements sont caducs. Au-delà du cauchemar administratif lié entre autres aux contrats, et la découverte de certains entrepôts jusqu’alors cachés ou détournés vers d’autres usages, l’état des négatifs mal stockés efface l’art et la mémoire d’une partie de la cinématographique égyptienne, un crève-cœur. « Le celluloïd des vieux films se décompose avec le temps et dégage une odeur de vinaigre… » dit Karim Gamal el-Dine. Les images de Mona Assaad montrent l’étendue de la corruption.

Image ou réalité ?

L’équipe Elixir Artistic Services – « Filles d’Alexandrie, on est les statues des Studios Misr ! » cette comptine traverse le temps et conduit le jeu des enfants, aujourd’hui comme hier : « Quand on dit image, on se fige comme une statue et on ne doit ni parler ni bouger ; quand on dit réalité, on court » raconte l’un d’eux, un peu comme en France on joue à « un, deux, trois, Soleil ! » Image ou réalité… Cette comptine accompagne le film et la reconstruction des Studios, elle raconte l’histoire d’Elixir. La réalisatrice présente l’équipe, qu’elle suit et qui s’investit avec générosité, inventivité et passion dans la restauration, parcours éprouvant mais début d’une belle histoire professionnelle et d’une formidable histoire de vie et de fraternité. Mona Assaad, réalisatrice et narratrice leur tend le micro quinze ans plus tard, pour garder traces. Chacun se présente en parlant de sa rencontre avec le cinéma : Hatem Taha, ancien directeur technique et directeur de post-production ; Karim Gamal el-Dine, président d’Elixir ; Aly Mourad, ancien directeur général ; d’autres encore qui ont travaillé dans les Studios. En vis-à-vis, deux personnalités commentent et réagissent : le critique et historien de cinéma Samir Farid, aujourd’hui disparu et Gaby Khoury, producteur de Misr International Films (MIF), société de production créée en 1972 par le réalisateur Youssef Chahine. Des extraits de films du début du XXème accompagnent le récit, avec de brefs flash-back sur ce passé étoilé et sur les strass passés, chambre d’écho de trésors cinématographiques enfouis dont certains sont à jamais perdus. Ces extraits en fondus enchaînés enrichissent le récit sans jamais en perturber le rythme.

Le chantier, les nouveaux équipements – Dans la seconde partie du film, Une histoire de développement, on assiste au grand chantier de rénovation des Studios. Toute l’infrastructure est repensée et entièrement refaite : électricité, alimentation en eau, égouts etc. avant que de nouveaux appareils soient installés. Le directeur du labo, Gamal Hola, explique la rénovation des salles de développement et de tirage, le nettoyage des négatifs, les unités de contrôle, la salle de projection, les vestiaires du personnel etc. Inauguré en 2004, le labo rénové des Studios Misr, fut un succès, il a traité plus de 181 films, de 2004 à 2015. Mohamed Attia, directeur technique et architecte d’intérieur arrivé sur le projet en 2001pour la rénovation des bâtiments s’est penché sur le design des plus petits détails, l’accueil, la mosaïque du sol, le légendaire portail de fer utilisé dans les tournages qu’il convenait de protéger.

Les Studios rénovés, en action

Karim Gamal el-Dine présente l’auditorium de mixage baptisé Auditorium Oum Kalthoum en référence au premier film tourné dans les Studios dont la chanteuse fut la vedette et aux enregistrements qu’elle y fit, lieu parfaitement insonorisé dans les matières traditionnelles du pays. Aly Mourad reconnaît de son côté le bond technologique fait pour le cinéma égyptien, au vu du nouveau labo et de l’auditorium, et montre, par quelques chiffres, le renouveau des Studios : 170 films mixés entre 2004 et 2015 ; 96 films montés entre 2003 et 2015, 243 films tournés de 2000 à 2015. La production ayant repris il donne l’exemple du long métrage documentaire de Tahani Rached produit par les Studios, Ces filles-là, sur les adolescentes vivant dans les rues du Caire, présenté en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes 2006. « On produit les films que nous pensons nécessaires » dit-il, avec l’adaptation nécessaire à une certaine rentabilisation, le budget s’étant épuisé dans la rénovation.

Les mutations technologiques – Gaby Khoury, producteur et vice-président de la Chambre du Cinéma parle du contexte économique pour le cinéma et se souvient de la censure. Pour placer l’échelle de la demande en cinéma, il compare : « l’Égyptien va au cinéma une fois tous les six ans, le Français une fois tous les trois ans…Il y a 400 écrans de cinéma en Égypte, 5500 en France. » Cette troisième partie du film évoque la place de l’État aujourd’hui dans le domaine du cinéma et évoque la concurrence avec l’EMPC : Egyptian Media Production City, privatisés par Moubarak mais qui reste propriété de l’Union nationale radio et télévision, donc du secteur public. De ce fait le prix des prestations pour le cinéma ont nettement baissé et mettent à nouveau en danger les Studios Misr. « Les films ont perdu de leur valeur à cause du gouvernement, car les producteurs étaient contraints à céder leurs droits à la télévision d’État pour 99 ans, et nombre de films furent vendus à des sociétés étrangères » constate Karim Gamal el-Dine. La crise financière de 2008 a généré des pertes importantes pour les Studios Misr, en 2009. Puis la révolution de 2011 a marqué un coup d’arrêt dans le développement des Studios. Par ailleurs la technologie a fait un nouveau saut en avant et changé le visage de l’industrie. Rama Mansour, chargée du service clients, mesure ce changement et fait le constat de l’évolution technique : « Les caméras numériques induisent l’absence de négatifs, le film part au montage puis au mixage sur disque. » Le travail est profondément modifié. « Force est de constater que presque tous les labos ont fermé et que ceux qui fonctionnent font de la restauration de films » dit Aly Mourad. Et Karim Gamal el-Dine précise : « Aujourd’hui, il n’y a ni perte ni bénéfice… si le cinéma est demandé, le gouvernement contrôle tout. »

Au montage

Vingt ans plus tard – La dernière partie du film, Et finalement notre histoire, raconte l’histoire d’Elixir, en flash-back : « Dans le temps on était une équipe de jeunes qui avons transformé l’industrie du cinéma. Notre génération a bâti quelque chose qui a entraîné le développement de divers domaines. » Aly Mourad fait la synthèse de l’aventure : « Notre entité, Elixir, s’est trouvée menacée par l’immensité des Studios. » Hatem Taha regarde de son côté l’avant et l’après de ce chantier titanesque et Karim Gamal el-Dine analyse : « On était jeunes. On rêvait sans trop réaliser le travail nécessaire et les ressources requises, surtout en Égypte. » Les mutations technologiques ont obligé à réduire l’équipe et à licencier, par exemple l’équipe de montage puisqu’il n’y a quasiment plus de pellicules, et l’équipe originelle a commencé à se disperser. Aujourd’hui, quinze à vingt ans ont passé depuis la re-construction des Studios Misr à partir de l’année 2000, rendue possible par l’ardent travail de toute une équipe.

Affiche “Aux Studios Masr”

Autour, à Gizeh, les bâtiments ont poussé comme des champignons, on ne voit plus les Pyramides. Karim Gamal el-Dine réaffirme son acte de foi pour le cinéma, un art qui, en Égypte, « s’arrête puis reprend », avec « des films qui nous restent et nous rassemblent » malgré de nombreuses pertes. « Les films, ce n’est pas juste un héritage, ils font partie de nous » ajoute-t-il.

La réflexion sur la réalité cinématographique égyptienne à travers le temps qu’induit ce film, représente une impressionnante somme de travail, et du courage. L’Égypte, le seul pays au monde ayant produit plus de cinq mille longs métrages et qui n’a pas d’archives ; un régime méprisant le passé… Des archives non seulement importantes pour la conservation des films anciens mais aussi pour la promotion du cinéma égyptien » commente le critique Samir Farid. Basé sur un projet d’équipe et une belle utopie, ce documentaire offre une mine d’images et une pluralité de pistes de réflexions, vitales en art : secteur privé et secteur public ; liberté de création et censure ; intervention de l’État et politique culturelle ; protection des artistes et des œuvres ; éthique et corruption ; conservation du patrimoine cinématographique. Il montre la puissance créatrice de l’Égypte au XXème siècle dans les domaines de l’image, de la chanson et de la musique, de la danse, de l’écriture, de l’interprétation. Il renvoie à la mémoire collective, comme un miroir de l’Égypte passée qui mêle drame, comédie, musique, chant et danse. Il témoigne d’un art de vivre, d’une liberté de dire et de penser, de jouer, rêver et imaginer, depuis la naissance du septième Art. « Il est de la responsabilité du cinéaste de travailler avec la vérité et de la montrer à tous. Et ce processus commence avec sa propre vérité » disait le célèbre réalisateur Youssef Chahine, dans sa Leçon de cinéma, à Cannes, en 1998. C’est ce qu’applique magnifiquement Mona Assaad avec Aux Studios Misr. Dans un environnement technique aujourd’hui totalement modifié, ce film nous renvoie de fait à la question : qu’est-ce que le cinéma aujourd’hui et quelle est sa place au XXIème siècle ?

Brigitte Rémer, le 15 novembre 2020

Écrit et réalisé par Mona Assaad – producteurs Mona Assaad, Karim Gamal el-Dine – caméra et prise de son Waheed Nagy – montage Reem Farid – montage sonore Moataz al-Kamary – mixage Ahmad Gaber – graphique et générique Ahmed Abdel Maksoud. Dans l’ordre d’apparition : Hatem Taha, Aly Mourad, Karim Gamal el-Dine, Samir Farid, Gaby Khoury. site : www.studiomasr.com – © Studio Masr, les photographies de l’article sont issues du film.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.