Texte de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, mise en scène Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Compagnie Le Théâtre Irruptionnel.

Joyeuse pagaille au Poche-Montparnasse où le spectateur est convié pour le thé de sept heures sous le regard de la Reine d’Angleterre soi-même et de la duchesse Abigaëlle d’York ou de son sosie. En survêtement bleu électrique et poussant la chansonnette, deux frères jumeaux, l’Aîné et le Cadet, nés à dix minutes d’intervalle (Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon) accueillent les spectateurs entre deux scones trempés dans de la marmelade et de la crème fraiche, qu’ils leur offrent. Et puis, mine de rien, passant par la cour d’Angleterre avec Kate et William, ils racontent leur histoire, apostrophent le public, partagent un petit whisky écossais avec les spectateurs. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ne serait pas pure coïncidence, l’histoire est véridique.

Partis de rien et même de moins que rien dans leur petite ville d’Orkney, en Ecosse, ils sont d’un milieu pauvre et commencent à travailler à seize ans comme vendeurs de journaux. Ils écoulent le Daily Telegraph pour dix shillings la semaine, à peine de quoi se nourrir. Mais ils ont des illuminations et une grande force, celle d’être deux, à la vie à la mort. L’idée leur vient de fidéliser le lecteur du Daily et ils sollicitent un rendez-vous auprès du directeur, afin de la lui proposer. Leurs nombreuses lettres restant sans réponse, ils se lancent à l’assaut de la capitale, dormant dans les docks en attendant le rendez-vous convoité. Ils sont tenaces et « ne lâchent rien » comme ils aiment à le dire, c’est leur marque de fabrique, ce sera la clé de leur réussite. Ils rachètent le Daily Telegraph à Rupert Murdoch, deviennent apprentis comptables à la General Electric, investissent l’argent de leurs épouses dans l’hôtellerie, achètent une petite entreprise de peinture en bâtiment, se transforment en agents immobiliers puis en promoteurs, achètent des immeubles, des bureaux et des quartiers qu’ils rénovent.

Comme la grenouille de la Fable ils veulent se faire aussi gros que le bœuf, « niquant » les autres quand il le faut et s’appliquent à la gestion de leur image, jouant de disparition plutôt que d’apparition. Après leurs divorces respectifs ils se mettent à voyager et découvrent Monaco, les Bermudes, les îles Vierges, Guernesey, Jersey, les îles Caïmans. Ils tombent amoureux en même temps de l’Île de Breqhou, qui dépend de celle de Sercq, une de ces îles anglo-normandes comme le sont Guernesey ou Jersey, l’achètent, investissent et bâtissent un empire, plaçant leur fortune dans ce paradis fiscal paradisiaque. Devenus la dixième plus grosse fortune d’Angleterre, ils sont anoblis par la Reine Elizabeth II et se présentent comme étant de ses amis, mais elle les traite discrètement de ploucs.

A soixante-dix ans, alors qu’ils espèrent passer la main à leurs filles respectives, Jessica et Monica, ils découvrent qu’elles ne peuvent hériter de la fortune familiale pour des raisons juridiques liées au droit normand, rétrograde et sexiste qui régit l’île sur laquelle ils ont tout misé et tout investi. Ils tentent, avec l’aide de leur puissant avocat américain Lord Grifton, du cabinet Milton and Davis, de tordre le cou à la tradition et organisent un référendum. Devant l’échec de la consultation ils stoppent toutes leurs activités, entrainant au chômage la moitié de l’île. Ce droit normand dit que « la femme est imbecilitas sexus ! Qu’elle ne peut rien faire seule sans l’autorisation de son mari » que de leur père elles n’ont rien à attendre si ce n’est « un chapel de roses » et que lui, ne leur souhaite qu’ « un mari et rien de plus » comme le veut la coutume. Il est remis au spectateur à la fin du spectacle, un abécédaire du droit normand, copie conforme de ce qui a longtemps existé.

La fin de l’histoire, réelle donc, scelle la fin de la toute-puissance du seigneur de Sercq en 2010. Il perd ses privilèges et ne conserve que des droits honorifiques après citation devant le tribunal européen des droits de l’homme obligeant à l’organisation d’élections démocratiques. Ainsi est signée la fin de 450 ans de régime féodal. D’après l’histoire romancée par l’auteur, la fin est aussi romantique qu’un jardin anglais : « les deux frères meurent en allant cueillir des fleurs dans le parc qui entoure leur château de Breqhou, leurs filles héritent de leur empire et ont pour projet de faire de l’île de Sercq un parc à thème pour touristes… »

Très drôle cette british situation basée sur le jeu en miroir des deux acteurs jouant les inséparables jumeaux version mi sucrée mi salée et qui semblent s’amuser tout autant que le public. Ils irruptionnent, du nom de la Compagnie qu’ils ont créée ensemble en 2000, à leur sortie du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. De gag en gag, de quiproquos en idées qui, de naïves se révèlent géniales, moitié Dupond et Dupont, moitié Bouvard et Pécuchet, le spectateur se met au diapason du méridien de Breqhou, en pensant qu’ « ils sont fous ces Normands » !

Brigitte Rémer, le 12 septembre 2017

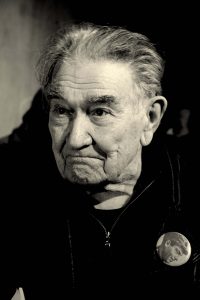

Avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon ou Romain Berger (en alternance) ; et la participation de Christian Nouaux – musiques originales Nicolas Delbart, avec la participation d’Olivier Daviaud – création lumière Grégory Vanheulle – création vidéo Christophe Wasksmann – administration, production Mathieu Hilléreau/Les Indépendance – avec la participation de Sophie Poirey, maître de conférences en droit normand à l’Université de Caen – Le texte est édité à l’Avant-Scène Théâtre, collection Quatre-vents.

Du 1er septembre au 26 novembre 2017, mardi à samedi à 19h, dimanche à 17h30, au Théâtre de Poche-Montparnasse, 75 boulevard du Montparnasse. 75006. Paris. Tél. : 01 45 44 50 21 – Sites : theatredepoche-montparnasse.com et irruptionnel.free.fr