de Rainer Werner Fassbinder, traduction Laurent Muhleisen – mise en scène Julie Deliquet et Collectif In vitro – au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.

C’est un feuilleton télévisé réalisé par Rainer Werner Fassbinder en 1972 que met en scène Julie Deliquet pour sa première création en tant que directrice du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, et c’est très réussi.

Fassbinder avait tourné cette série télévisée destinée à un large public à l’âge de 27 ans – alors qu’il avait déjà écrit treize pièces de théâtre, réalisé huit films et mis en scène plusieurs pièces – pour toucher ceux qui n’allaient pas voir ses films au cinéma ni ses œuvres au théâtre. La metteuse en scène en a retenu les cinq premiers épisodes, ceux que Fassbinder avait lui-même présentés, trois autres en effet n’ont pas été réalisés.

Huit heures ne font pas un jour est une fable de la vie ouvrière et de la construction d’un collectif au sein d’une usine, porteuse d’utopie, c’est aussi une galerie de portraits dans le cadre d’une famille de la classe ouvrière allemande des années 1970, les Krüger-Epp, déclinant la complexité de l’intergénérationnel. La pièce débute avec l’anniversaire de la grand-mère, Luise, figure totem s’il en est, qui mène la danse, (Evelyne Didi), entouré de ses enfants et petits-enfants, de son amant Gregor (Christian Drillaud). L’anniversaire est organisé par Jochen, l’un de ses petits-fils, ouvrier, dont on suivra le parcours (Mikaël Treguer) à partir de sa rencontre amoureuse avec Marion, jeune femme moderne travaillant dans un journal (Ambre Febvre), secondée d’une copine un brin ringarde, Irmgard (Agnès Ramy). Les relations familiales y sont observées comme le fait un entomologiste sous couvert de patriarcat, séparation, enfants réprimandés, frustrations. Puis on suit la vie de l’usine, le vestiaire, les douches, la fraternité, les renoncements, la mutinerie quand on met fin à la prime de rendement des ouvriers, la recherche d’un nouveau contremaitre, en interne, selon la volonté des ouvriers. « … Mais se résigner, se résigner, je trouve que c’est vraiment ce qu’il y a de plus nul… »

La seconde partie se passe autour du banquet de noces de Jochen et Marion et pose la question de l’engagement, ainsi qu’à l’usine où se joue la recherche d’un réel partage des responsabilités où chacun a le droit d’exister et est reconnu pour ce qu’il est, un humain, acteur de la vie sociale. « … Mais eux, tout ce qui les intéresse, c’est l’autorité et c’est exactement ça qu’il faut démolir. L’autorité naturelle ça existe aussi. »

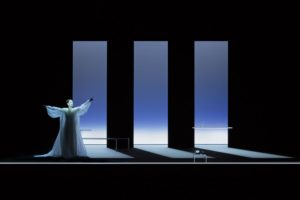

L’évocation de la justice sociale et de l’imperméabilité entre classes sociales, de fossés entre classes d’âge, de l’émancipation des femmes, de l’individu face au groupe, est traitée de manière positive et optimiste, comme si cela ne pouvait que s’améliorer. Une unique pièce à vivre tient lieu de scénographie : usine, lieu de fête, cantine, salle des banquets et mezzanine. La sphère du travail se mêle à la sphère privée. Derrière le jeu porté par une quinzaine d’acteurs de générations et horizons différents se dessine la cohésion d’une troupe. Là est la force du spectacle. Les personnages incarnés ne sont pas des héros et certains acteurs tiennent plusieurs rôles.

Julie Deliquet s’intéresse au cinéma autant qu’au théâtre, les textes qu’elle met en scène sont parfois des adaptations de scénarios. Ainsi Fanny et Alexandre d’après Bergman, Un conte de Noël tiré du film d’Arnaud Desplechin et Violetta film réalisé avec l’Opéra de Paris lui ont permis de faire la synthèse entre ses deux expériences et d’opter non pas pour un medium plutôt que pour un autre mais pour sa rencontre avec les acteurs. Huit heures ne font pas un jour est une critique sociale intelligemment portée par la cohérence d’une équipe artistique, c’est aussi du vrai théâtre populaire au sens le plus généreux du terme.

Brigitte Rémer, le 17 octobre 2021

Avec : Lina Alsayed, Julie André, Éric Charon, Évelyne Didi, Christian Drillaud, Olivier Faliez, Ambre Febvre, Zakariya Gouram, Brahim Koutari, Agnès Ramy, David Seigneur, Mikaël Treguer, Hélène Viviès et en alternance Paula Achache, Stella Fabrizy Perrin, Nina Hammiche. Collaboration artistique Pascale Fournier, Richard Sandra – version scénique Julie André, Julie Deliquet, Florence Seyvos – scénographie Julie Deliquet, Zoé Pautet – lumière Vyara Stefanova – costumes Julie Scobeltzine – coiffures, perruques Judith Scotto. Les œuvres de Rainer Werner Fassbinder sont représentées par L’Arche, agence théâtrale. L’intégralité des huit épisodes de l’œuvre Huit heures ne font pas un jour est publiée par L’Arche Éditeur.

Du 29 septembre au 17 octobre 2021, du lundi au vendredi à 19h30, samedi à 17h, dimanche à 15h, au Théâtre Gérard Philipe/CDN de Saint-Denis, 59 Bd Jules Guesde, 93200 Saint-Denis – www.theatregerardphilipe.com – Du 29 septembre au 17 décembre, exposition des photographies de Pierre Trovel, En quête d’humanité, en partenariat avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Tournée 2022 : 4 au 8 janvier 2022, Domaine d’O, Montpellier – 14 janvier, Espace Marcel Carné, Saint-Michel sur-Orge – 19 au 23 janvier, Théâtre des Célestins, Lyon – 2 au 4 février, MC2 Grenoble, scène nationale – 9 et 10 février, La Coursive, scène nationale de La Rochelle – 16 au 17 février, Théâtre de la Cité, CDN, Toulouse – 24 et 25 février, Comédie de Colmar, CDN Grand-Est Alsace – 4 et 5 mars, Châteauvallon, le Liberté, scène nationale, Toulon – 10 au 12 mars, Théâtre Joliette, Marseille, scène conventionnée – 17 et 18 mars, théâtre de l’Union, Limoges, CDN – 23 au 25 mars, comédie, CDN de Reims – 6 et 7 avril, Comédie de Caen, CDN de Normandie.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.