© Christophe Raynaud de Lage

D’après Honoré de Balzac – Un spectacle en trois épisodes du Nouveau Théâtre Populaire, au Théâtre de la Tempête / Cartoucherie de Vincennes.

Balzac souhaitait rassembler sa foisonnante littérature, quatre-vingt-treize romans, sous le titre Études de mœurs. Il voulait tout embrasser de la société du XIXème siècle et visait à en écrire une histoire naturelle en cent-cinquante volumes avant que la mort n’interrompe son élan boulimique. Il écrivait la montée du capitalisme, le face à face entre les classes sociales du plus petit au plus grand, la fascination de la noblesse, l’envie et la corruption, le mépris et les intérêts communs. Inspiré par Dante Alighieri et sa Divine Comédie il a baptisé sa cathédrale hors norme La Comédie humaine.

C’est à ce Gargantua de la littérature que s’affronte le Nouveau Théâtre Populaire, avec humour, intelligence et analyse des mœurs de ce XIXème siècle. Trois metteurs en scène différents, chacun dans un langage qui lui est propre, adaptent trois des romans, en Une Comédie humaine où chaque volet peut être vu de manière indépendante, ou en intégrale : Les Belles illusions de la jeunesse est traité en opérette, Illusions perdues en comédie ; Splendeurs et misères comme une tragédie. Le spectacle est précédé et animé aux entractes d’intermèdes-oniriques qui, en soi, forment un spectacle – La Dernière nuit, réalisé à partir de la vie d’Honoré de Balzac, invitant le public à passer du paradis au purgatoire, du purgatoire aux enfers, dans les espaces aménagés du café de La Tempête attenant au Théâtre, en ébullition.

© Christophe Raynaud de Lage

Le collectif est à la base du travail de la troupe et fait partie de son ADN. Une déclaration solennelle, par lecture de son Manifeste, est lancée au début du spectacle : dix-huit acteurs et actrices alignés sur le plateau, face au public, déposent leur cahier des charges. Chacun est déjà dans le spectacle comme pour une revue, dans des tenues hétéroclites, qui avec un grand nez ou de grandes oreilles, qui une moustache ou un toupet de travers, chacun dans sa loufoquerie. « Le ciel est un théâtre… » Première chanson du livre le plus long pour lancer le spectacle, la Co, co… cot…comédie humaine… Extravagances et bonne humeur sont à l’affiche.

© Christophe Raynaud de Lage

Pour adapter une oeuvre de si grande amplitude, de l’écrit à l’oral et du livre à la scène, toutes les méthodes sont mobilisées dont des enregistrements sonores pour planter le décor du premier roman ou transmettre quelques didascalies ; dont la présence d’Honoré de Balzac soi-même (Frédéric Jessua), faisant le lien entre les parties, clins d’oeil et humour à la clé . Au centre un piano, sur une petite estrade, fait partie des personnages principaux de la première partie, Les Belles Illusions de la Jeunesse, version opérette (adaptation et mise en scène Emilien Diard-Detœuf, composition Gabriel Philippot, au piano Sacha Todorov) ; derrière, un petit théâtre avec rideau de scène peint à l’ancienne, lustres et paravents habillés des feuilles de la gazette du coin. À Angoulême, charmante ville provinciale, un jeune homme de sang noble mais de famille ruinée, Lucien Chardon/de Rubempré, rêve de monter à Paris faire entendre ses poèmes, (Valentin Boraud). Il espère un avenir radieux et se sent pousser des ailes, même si « envoyer un enfant à Paris, c’est vouloir le perdre » dit Balzac. Lucien a la fraîcheur et la naïveté de son inexpérience… « Je veux tout, j’aurai tout, je triompherai… » dit-il. David, l’imprimeur et ami, et peu après son beau-frère (Julien Romelard ou Emilien Diard-Detœuf) – ayant épousé Ève, sa charmante sœur (Morgane Nairaud) l’encourage. La rencontre avec Madame de Bargeton (Elsa Grzeszczak) dont il tombe amoureux l’aide à réaliser son rêve. Elle, quitte un époux flasque (Joseph Fourez) – en costume violine et un amant ridicule, directeur des contributions indirectes, M. du Châtelet (Flannan Obé) – en costume rose nœud pap’ manipulateur à souhait, ainsi que les ragots de leur charmante ville provinciale.

© Christophe Raynaud de Lage

Nous suivons Lucien de Rubempré du début à la fin de l’expédition balzacienne, d’illusions en désillusions et du meilleur au pire. « Il y a un peu de moi en Lucien, commente Balzac, j’ai connu bien des culs-de-sac avant de devenir Balzac… car, quand on est artiste, on finit toujours triste… » s’amuse-t-il avec la rime.

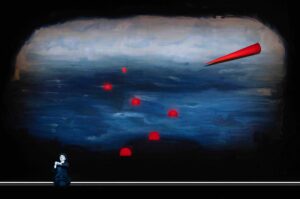

Illusions perdues, comédie, (adaptation et mise en scène Léo Cohen-Paperman) modifie la scénographie, en pyramide à degrés, illustrant parfaitement l’ascension sociale convoitée. Au sommet, l’aristocratie parisienne avec la Marquise d’Espard (Kenza Laala) – blonde à souhait, lunettes de soleil, petit sac et robe noire, pendentifs clinquants – montant avec lenteur et dignité les marches vers son golgotha ou son observatoire et qui y restera tout au long de la seconde partie – avec ses acolytes dont la marquise de Bargeton sa cousine qui a tourné casaque, laissant Lucien en solo dans Paris, suite aux dénigrements de M. du Châtelet monté, lui aussi, à la capitale. Balzac, serveur dans le bistrot Patate et portant tablier sert les coupes de champagne en déclinant jeux de mots et périodes de l’Histoire récente : Ancien Régime, Révolution, Directoire, Consulat, Premier Empire, Restauration, Second Empire, re-Restauration, Louis XVIII frère de Louis XVI, roi déchu et guillotiné, monarchie libérale, affrontements des libéraux et royalistes, 18 février 1870 assassinat du Duc de Berry, neveu de Louis XVIII, par un bonapartiste. À la recherche d’un contrat, Lucien appelle éditeurs et journalistes, est hébergé par deux étudiants qui essaient de le guider dans le droit chemin. En écho à ce que dit Balzac, « Le génie arrose son œuvre de ses larmes », le journaliste avec qui il échange rectifie, « Le génie, c’est la patience… »

Dans Illusions perdues Etienne Lousteau (Thomas Durand) initie Lucien aux milieux littéraires parisiens et le met en garde, lui faisant traverser les différents cercles, y compris journalistiques tous plus compromis les uns que les autres : Émile Blondet (Émilien Diard-Detœuf), exploité par Andoche Finot directeur de journal (Clovis Fouin). Dauriat, éditeur à la mode, propriétaire de revues et marchand de livres (Joseph Fourez) qui, au départ refuse les poésies de Lucien, puis acceptera de publier son manuscrit, Les Marguerites quand ce dernier prendra du poids et du pouvoir dans le milieu des journalistes, en faisant notamment paraître un article au vitriol sur Raoul Nathan (Lazare Herson-Macarel) personnalité littéraire les plus en vues sur Paris, édité chez lui. « La gloire c’est comme une putain de luxe » et « le génie c’est comme une maladie horrible, c’est une bestiole qui te dévore le cœur… » s’entend-il dire. « Je vois la poésie dans un bourbier… » Nathan signe aussi une pièce dont le lancement est imminent et dont la jeune première, Coralie (Morgane Nairaud,) chaperonnée par un souteneur, Camusot (Philippe Canales), s’amourache de Lucien et vient vivre avec lui, avant de se faire siffler sur scène et de s’écrouler. Lucien décline le mariage avec Mme de Bargeton qui l’aurait sauvé socialement mais plonge, comme tous, dans la corruption et on assiste aux compromissions du milieu littéraire et journalistique, tous dans le même marigot. De gauche, ils tournent leur veste à droite sans aucun scrupule. Dans un soliloque de la compromission, Balzac, oiseau de mauvais augure annonce à Lucien toutes les étapes du pire : « Tu feras… tu feras… » avant de dresser la liste des compromissions à venir. « Ton calvaire n’est pas fini… » et la liste le mène jusqu’à accepter l’écriture de chansons grivoises devant le cadavre de Coralie, pour lui offrir une tombe. Ruiné et au bord du suicide, Lucien rentre à Angoulême.

© Christophe Raynaud de Lage

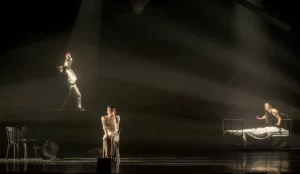

La troisième partie, Splendeurs et misères, tragédie (adaptation et mise en scène Lazare Herson-Macarel, d’après Splendeurs et misères des courtisanes), est sombre et verra la chute définitive de Lucien. Décor sobre et parti-pris plus radical, beauté formelle. Une série de praticables en bois allant de cour à jardin recouvre le plateau gardant la notion de degrés de manière beaucoup plus douce, et dessine comme un labyrinthe. Par le biais de son entregent, Lucien a retrouvé la particule de Rubempré qui lui avait été confisquée et lui avait valu le mépris des aristocrates. Un personnage des plus troubles, Jacques Collin dit Trompe-la-mort, Vautrin, ou Carlos Herrera (Philippe Canales), un ancien forçat qui se donne le rôle de directeur de conscience, entre en piste et mène un sinistre bal du Diable. Lucien signe un pacte avec lui, ensemble, ils reviennent à Paris. Suit un imbroglio amoureux entre Esther, belle courtisane vêtue d’un manteau immaculé (Kenza Laala) dont Lucien tombe amoureux mais que le Baron de Nucingen, riche banquier, convoite (Clovis Fouin). Carlos Herrera/Vautrin lui-même amoureux de Lucien vend les charmes d’Esther espérant que son protégé pourra ainsi faire fortune. « Aime-t-on d’amour une femme qu’on achète ? » Nucingen déploie son dispositif pour capturer la belle courtisane, gardée par Asie (Charlotte Van Bervesselès) et Europe (Joseph Fourez). Sur scène, des personnages sortent du dessous des praticables comme des apparitions, des esprits. Herrera décide de marier Lucien à une jeune fille de bonne famille, Clotilde de Grandlieu dans une magnifique robe rouge (Elsa Grzeszczak) alors qu’il a récupéré une terre familiale en vue de se retirer avec Esther. Désespérée à l’idée de ce mariage, et contrainte à devenir l’amante de Nucingen, Esther se suicide en s’empoisonnant. Lucien et Carlos sont arrêtés. Lucien se pend aux barreaux de sa cellule. Herrera-Vautrin, figure du diable, est le seul à le pleurer.

Au-delà des trois parties, un intermède traverse la pièce, qui débute avant même l’entrée dans le théâtre et se poursuit pendant les entractes, La Dernière nuit, Intermède-onirique, d’après la vie d’Honoré de Balzac (conception Pauline Bolcatto et Sacha Todorov, mise en scène Pauline Bolcatto) où les acteurs portent des masques blancs d’animaux – coq, âne, cerf, qu’on retrouve par moments aussi sur scène.

Castes et particules, simulations, compromissions et corruption sont le lot des travers dénoncés par Honoré de Balzac et que la troupe du Nouveau Théâtre Populaire – dont le nom est un clin d’œil à Jean Vilar – porte magnifiquement, en célébrant ses quinze ans. Elle organise chaque été un festival à Fontaine-Guérin, dans le Maine-et-Loire où elle a construit son théâtre de plein-air, festival qui attire beaucoup de monde. La troupe était présente au Festival d’Avignon 2021, dans la Cour minérale de l’Université, où elle avait présenté Le Ciel, la Nuit et la Fête, autour de Molière à travers Tartuffe, Dom Juan et Psyché qui tourne toujours. Aujourd’hui Balzac, avec Une Comédie humaine dont se sont emparés trois metteurs en scène au sein du collectif, pour énoncer différents points de vue, permet une diversité des langages, une richesse et une inventivité dans laquelle toute la troupe plonge, inscrivant son empreinte avec humeur et humour autant que gravité. Un plaisir de théâtre !

Brigitte Rémer le 9 novembre 2024

© Christophe Raynaud de Lage

Scénographie Jean-Baptiste Bellon – lumière Thomas Chrétien – costumes Zoé Lenglare et Manon Naudet – son Camille Vitté – chorégraphie Georgia Ives – maquillage et coiffure Pauline Bry – régie générale et plateau Marco Benigno, assisté de Thomas Mousseau-Fernandez – collaboration artistique Julien Campani, Lola Lucas, Sacha Todorov – administration et production Lola Lucas, assistée de Marie Mouillard – actions sur le territoire Mathilde Chêne. Le spectacle a été créé en août 2024 au Festival du Nouveau Théâtre Populaire, Fontaine- Guérin (49) – Durée de l’intégrale : 6h30 (dont deux entractes) – au Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, 2 route du Champ de Manoeuvre. 75012. Paris. métro : Château de Vincennes puis Navette Cartoucherie ou Bus 112. Site : www.nouveautheatrepopulaire.fr, et www.la-tempete.fr

Partie 1 – Les Belles illusions de la jeunesse / opérette : adaptation et mise en scène Emilien Diard-Detœuf – composition Gabriel Philippot. Avec : Valentin Boraud, Lucien Chardon/de Rubempré) – Thomas Durand, Francis du Hautoy – Joseph Fourez, Monsieur de Bargeton – Elsa Grzeszczak, Louise de Bargeton – Frédéric Jessua, Balzac – Kenza Laala, Amélie de Chandour – Morgane Nairaud, Ève Chardon et Stanislas de Chandour – Flannan Obé, Sixte du Châtelet – Julien Romelard ou Emilien Diard-Detœuf, David Séchard et Astolphe – Sacha Todorov, Pianiste.

Partie 2 – Illusions perdues / comédie – adaptation et mise en scène Léo Cohen-Paperman. Avec : Valentin Boraud, Lucien Chardon/de Rubempré – Philippe Canales : Camusot – Émilien Diard-Detœuf, Emile Blondet – Thomas Durand, Etienne Lousteau – Clovis Fouin, Andoche Finot – Joseph Fourez, Dauriat – Elsa Grzeszczak, Louise de Bargeton – Lazare Herson-Macarel, Raoul Nathan – Frédéric Jessua, Balzac – Kenza Laala, Marquise d’Espard – Morgane Nairaud, Coralie – Flannan Obé, Sixte du Châtelet – Julien Romelard ou Samy Zerrouki, Daniel d’Arthez – Charlotte Van Berversselès, Horace Bianchon.

Partie 3 – Splendeurs et misères / tragédie – adaptation et mise en scène Lazare Herson-Macarel. Avec : Marco Benigno, le commissaire – Valentin Boraud, Lucien Chardon/de Rubempré – Philippe Canales Jacques Collin, dit Trompe-la-mort, dit Vautrin, dit Carlos Herrera – Émilien Diard-Detœuf, Emile Blondet – Thomas Durand, Alexandre – Clovis Fouin, Frédéric de Nucingen – Joseph Fourez, Europe, un manifestant, le juge – Elsa Grzeszczak, Clotilde de Grandlieu – Lazare Herson-Macarel, le chanteur d’opéra – Frédéric Jessua, Balzac – Kenza Laala, Esther – Thomas Mousseau-Fernandez, un policier – Morgane Nairaud, Duchesse de Grandlieu, Lydie – Flannan Obé, Duc de Grandlieu – Julien Romelard ou Samy Zerrouki, César – Sacha Todorov, De Marsay, pianiste – Charlotte Van Bervesselès, Asie.

Intermède-onirique / La Dernière nuit d’après la vie d’Honoré de Balzac – conception Pauline Bolcatto et Sacha Todorov – mise en scène Pauline Bolcatto. Avec : Valentin Boraud, Philippe Canales, Emilien Diard-Detœuf, Thomas Durand, Clovis Fouin, Joseph Fourez, Elsa Grzeszczak, Lazare Herson-Macarel, Frédéric Jessua, Kenza Laala, Flannan Obé, Morgane Nairaud, Julien Romelard en alternance avec Samy Zerrouki, Sacha Todorov, Charlotte Van Bervesselès.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.