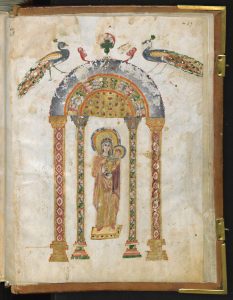

Evangéliaire de Rabbula – VIème siècle Syrie © Biblioteca Medicae Laurenziana

Institut du Monde Arabe, Paris – En coproduction avec le MuBA Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing – Commissaires d’exposition : Elodie Bouffard et Raphaëlle Ziadé.

Cette grande exposition, intitulée Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire présentée à l’Institut du Monde Arabe, est un événement en soi et une grande première en Europe. Elle montre, avec plus de trois cents œuvres exposées, qu’il existe une culture chrétienne forte dans le Proche et le Moyen-Orient et traduit un geste fort posé par Jack Lang, Président de l’IMA et son partenaire, la ville de Tourcoing, dont Gérald Darmanin est Maire. Réalisée en dialogue avec L’œuvre d’Orient et les différentes communautés, elle parle du partage de valeurs communes dans un monde multiculturel où vivent des arabes chrétiens et des arabes musulmans.

Le christianisme s’est constitué en Orient et s’exprime à travers des églises chrétiennes de différentes philosophies et pratiques : l’église syriaque d’Orient avec les chaldéens et les assyriens, autrefois appelés nestoriens ; l’église syriaque d’Occident ; l’église Maronite dont le siège est au Liban ; l’église Copte d’Egypte qui comporte une branche catholique ; l’église grecque, avec les Grecs orthodoxes et les Melkites. Structurée en quatre parties, l’exposition s’attache à une aire géographique correspondant à six pays arabes actuels : l’Irak, le Liban, la Syrie, la Jordanie, les Territoires Palestiniens, l’Egypte. Elle évoque la présence arménienne dans la région et la diversité confessionnelle en terre sainte.

La première partie de l’exposition, Ier-VIème siècle – Naissance et développement du Christianisme en Orient témoigne d’une communauté de destins et rassemble des chefs-d’œuvre de différents pays. C’est sur les pas du Christ et de ses apôtres que s’est construit le christianisme, implanté sur les rives du Bosphore entre la Méditerranée et l’Euphrate. En raison des persécutions qui, dès le commencement, ont eu lieu, les chrétiens s’organisent et créent des lieux de culte clandestins, notamment en Syrie. De ces domus ecclesiae, il reste des fresques dont deux, précieuses, présentées ici exceptionnellement grâce à la Yale University Art Gallery qui a accepté de les prêter : La guérison du paralytique et Le Christ marchant sur les eaux (Syrie IIIème siècle). On trouve, dans cette première partie de l’exposition, des stèles sculptées dans la pierre, des chapiteaux, des pendentifs, des amulettes et des croix provenant d’Egypte et du Liban et de nombreuses pièces, uniques, qui surgissent de l’Histoire. Ainsi d’Egypte, parmi d’autres La Tenture au Jonas, une tapisserie en lin et laine (IIIème Vème siècle) et une icône représentant Saint-Marc tenant le livre des Evangiles, peinture à l’encaustique sur bois de sycomore (VIème siècle) ; de Jordanie, une mosaïque de pavement, Mosaïque avec une paire de chèvres autour d’un palmier-dattier (535) et, de Syrie une pièce exceptionnelle, L’Evangéliaire de Rabbula, manuscrit enluminé sur papier (VIème siècle). A partir de 313, après l’Edit de Milan (ou de Constantin) qui accorde la liberté de culte à toutes les religions, de nombreuses églises se sont construites dans tout l’Empire Romain. En témoignent de superbes pièces d’orfèvrerie telles que des calices et des encensoirs, des lampes de suspension, des moules à hosties, des plats et des vases.

Autre caractéristique de cette époque, à partir du IIIème siècle se fondent des monastères, tout d’abord en Egypte – avec les Pères du désert, notamment Antoine, considéré comme le père du monachisme, et Pacôme qui se retirent dans le désert – puis en Transjordanie, en Syrie et en Mésopotamie. Deux icônes venant du Monastère de Baouit en Egypte représentent l’une le Portrait d’un moine copte, l’autre un Portrait copte, Frère Marc (VIème-VIIème siècle). La figure de Saint Syméon Stylite devient emblématique. Une fresque le montre en haut de sa colonne où il passa les trente dernières années de sa vie, Saint Syméon Stylite l’Ancien et Saint Syméon Stylite le Jeune (icône attribuée à Yüsuf al-Misawwir, collection Abou Adal, Syrie).

La seconde partie de l’exposition, VIIe-XIVe Siècle – Les Églises orientales après la conquête arabe parle de ce moment où, au VIIème siècle, des califats arabes s’installent, morcelant le territoire et instaurant la religion musulmane comme religion d’état. Après la conquête, les populations, majoritairement chrétiennes, conservent leur religion, leurs lieux de culte et leurs institutions et gardent un rôle important dans les administrations, la vie sociale et intellectuelle. Après le Concile de Nicée, en 787, les églises développent leur style propre et se couvrent d’images. Cette partie de l’exposition montre le pouvoir des images et interroge leur place dans la religion : ainsi les icônes coptes d’Egypte et les panneaux de bois peints de l’église suspendue El Muallaqa, au Caire ; l’apparition des iconostases, de pierre ou de bois, séparant l’espace sacré de l’espace profane ; les images liturgiques qu’on trouve dans le mobilier et le décor des églises tels que ces deux Flabellum syriaques, des éventails liturgiques qui ont en leur centre l’image de la Vierge à l’Enfant (Deir Souriani, Egypte XIIème). Les icônes deviennent des objets de culte. On y trouve entre autre, venant d’Egypte, le Fragment d’une icône avec représentation du Christ (VIIème VIIIème) et une plaque avec Saint-Ménéas (Chaire de Grado) dans l’extrême finesse d’un ivoire sculpté (VIIème siècle) ; de Syrie, ce Tissu de soie avec scène de l’Annonciation (vers 800) une soie polychrome avec tissage en sergé. La langue arabe par ailleurs, s’intègre dans la liturgie et la Bible est traduite en arabe dès le IXème siècle. L’exposition présente des manuscrits rares en copte, syriaque, grec et arabe dans une scénographie circulaire très réussie et sonorisée avec les hymnes correspondant à chaque rite. On lit, à travers les objets présentés dans cette partie de l’exposition, les interactions entre les civilisations chrétienne et musulmane, ainsi, venant de Syrie, un Fragment d’un plat à la descente de croix (fin du XIIIème), une Bouteille décorée de scènes monastiques vraisemblablement soufflée par un artisan musulman pour un commanditaire chrétien (milieu du XIIIème) ou encore une Aiguière à iconographie chrétienne et islamique (XIIIème). Le temps des croisades, entre le Xème et le XIIIème siècle, marque le recul des chrétiens d’Orient, intervenant à différents moments, selon les pays : à partir du Xème siècle c’est en Irak et en Syrie, au XIVème siècle en Egypte, avec la marginalisation de la communauté copte.

La troisième partie de l’exposition, XVe-XXe Siècle – Les Églises orientales entre Orient et Occident montre comment, au XVème siècle, se nouent des alliances diplomatiques, intellectuelles et commerciales dans le nouvel Empire Ottoman où se trouvent les chrétiens de Mésopotamie, de Syrie et d’Egypte. Ainsi le système dit des capitulations règlemente les interventions des puissances européennes avec les populations chrétiennes et sont consignées dans des firmans. Le Firman ottoman Soliman I expulsant les Franciscains du Cénacle en 1500 est couvert d’une écriture fine, avec encre et or sur feuille de papier en rouleau. C’est un moment où se développent les relations entre l’Orient et l’Occident, notamment par l’apprentissage des langues orientales en Europe, et la recherche, par les imprimeurs français et italiens, de la manière de restituer la typographie arabe. L’exposition présente ainsi des manuscrits, des poinçons et des plaques de cuivre comportant différents alphabets, et des bibles. C’est un moment où s’organisent des pèlerinages et se renouvellent les icônes. A Alep, au XVIIème siècle, se créent des écoles spécialisées dans les icônes qui ouvrent sur des dynasties d’artistes chrétiens enlumineurs et miniaturistes – ainsi la dynastie des al-Musawwir -. A Beyrouth, Jérusalem, Damas, Le Caire, existe le même mouvement et la même dynamique artistique, et l’on trouve parfois sur les icônes des caractères arabes à côté de la figure du Christ. Au XVIIIème siècle se structure un véritable art de l’icône chrétienne.

La quatrième partie de l’exposition, XXe au XXIe Siècle – Être chrétien dans le monde arabe aujourd’hui parle à la fois d’exil, d’exode, et d’un renouveau culturel et religieux. Elle présente, sous vitrines, des revues et des journaux – Al-Hilal-Le Croissant, Al Manâr-Le Phare, Al Muqtata-L’Emprunt – qui témoignent de la volonté de créer une culture arabe commune. Elle montre des objets et des photographies, des pendentifs, des statues représentant la Vierge, des autels de rue au Liban, dédiés à deux saints maronites Rifqa et Charbel, Houda Kassatly les a photographiés, à Beyrouth. Autre démarche, Vincent Gelot, alors jeune étudiant parti à la rencontre des églises d’Orient en 4L entre 2012 et 2014, présente son récit de voyage sous forme d’un grand Livre d’or : ceux qu’il a rencontrés ont déposé un message, un dessin, une prière. Cette dernière partie de l’exposition montre les regards d’artistes contemporains inscrits dans l’histoire collective de territoires confrontés à des situations politiques et sociales très diverses. Sa présentation est assez disparate et manque d’ambition. Lara Tabet, de Beyrouth, présente une série intitulée Pénélopes (2013), Michele Borzoni avec Inch’Allah-Si Dieu le veut évoque, à travers huit photographies, l’ancienneté et la contemporanéité de la présence chrétienne en Jordanie et au Liban (2013), Roger Anis Blessed Marriage construit un scénario sur le mariage à partir de six photographies et de petits messages accrochés, comme des bouteilles à la mer. Icônes, de Nabil Boutros, polyptyque faisant partie de la série Coptes du Nil réalisée entre 1997 et 2004, ferme l’exposition et construit un discours très personnel à partir de huit années de recherches. Son travail documentaire et artistique témoigne du regain religieux et culturel qui traverse la communauté copte à laquelle il appartient : « L’approche est double, systématique et documentaire du reporter, mais également intimiste, tentant de remonter aux sources de ma propre culture » explique-t-il.

Chrétiens d’Orient, 2000 ans d’histoire invite à un voyage dans l’histoire de la chrétienté, qui fait date. De nombreux prêteurs et collectionneurs de tous les pays du monde y ont contribué. Son approche se fait par les minorités et le partage des territoires, et par la question des droits de l’Homme. La diaspora chrétienne est disséminée dans tous les pays, compte tenu de la montée en puissance des courants islamistes, des guerres et des attentats qui se perpétuent sur les lieux de culte – on se souvient notamment de celui d’Alexandrie le 1er janvier 2011, devant une église copte remplie de fidèles fêtant le Nouvel An, de celui de Tanta au nord du Caire, en 2017 un dimanche des Rameaux, ou encore des moniales grecques orthodoxes de Ma’aloula, village situé au nord-est de Damas contraintes de quitter leur couvent, en 2013. La tentation du repli guette parfois les communautés chrétiennes, compte tenu de la difficulté d’être chrétien dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, et l’ostracisme guette. Les Printemps arabes avaient donné de l’espoir pour le développement des libertés et les chrétiens, qui ne veulent plus être des citoyens de second rang, s’exilent. D’où l’importance d’une telle exposition qui replace le sujet au cœur de la réflexion.

Brigitte Rémer, le 2 octobre 2017

Du 26 septembre au 14 janvier 2017, à l’Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005. Paris – www.imarabe.org – Du 22 février au 12 juin 2018, au MuBA Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Le catalogue est publié aux éditions Gallimard.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.