D’après le scénario de Luchino Visconti, Nicola Badalucco, Enrico Medioli – Mise en scène Ivo van Hove – avec la troupe de la Comédie Française.

Oscar du meilleur scénario en 1969 et premier film de la trilogie allemande de Visconti – avant Mort à Venise tourné en 1971 et Ludwig, en 1972 – les Damnés est un film emblématique. Pour ce travail avec la troupe de la Comédie Française, Ivo Van Hove part du scénario écrit par Visconti lui-même en collaboration avec Nicola Badalucco et Enrico Medioli. Familier de l’univers du cinéaste, il avait réalisé le même exercice d’adaptation et de mise en scène avec le scénario de Ludwig, en 2012. Le défi est ici majeur car le spectacle ouvrait le Festival d’Avignon, dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, sur un immense plateau, avant d’être repris salle Richelieu avec une ouverture de scène nettement plus réduite.

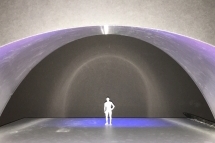

Et le metteur en scène pousse les murs, ouvrant le cadre de scène au maximum pour libérer le plateau en créant plusieurs niveaux de jeu et différents espaces où se déroulent les rituels infernaux et les jeux de massacre – l’espace du dedans et celui du dehors -. Les acteurs se préparent à vue côté jardin où les maquilleuses opèrent et où se déroule une partie de l’action. D’un praticable, ils peuvent suivre les autres acteurs et restent en état de veille. On est alors entre l’acteur et le personnage. Bien pensée, la scénographie – signée de Jan Versweyveld, également créateur lumières – donne de la liberté. Le sol orange est évocateur du feu : le Reichstag, l’Allemagne, une famille, l’industrie sidérurgique, flambent.

Au début du spectacle, en une sorte de prologue, tous les personnages de la tragédie remontent du fond de la scène et s’immobilisent face aux spectateurs, la salle reste allumée. Ce mouvement est repris plusieurs fois au cours du spectacle, semblable au flux et au reflux, celui de l’Histoire. Il y a de moins en moins de personnages au fil des marées – éliminés les uns après les autres, systématiquement -. Sur l’échiquier du pouvoir, économique et politique, un fou – Friedich Bruckman (Guillaume Gallienne) – et une reine – Sophie von Essenbeck ( Elsa Lepoivre) – font alliance.

L’action se passe en Allemagne, en 1933, au moment où les nazis prennent le pouvoir. Le spectacle débute par une fête familiale pour l’anniversaire du Baron Joachim, patriarche de la famille Von Essenbeck, à la tête d’un empire sidérurgique (Didier Sandre). Tout est prêt pour que la fête soit belle, les femmes sont élégantes, les petites filles chantent. Côté jardin, le jeune Martin von Essenbeck, petit fils du Patriarche, se travestit (Christophe Montenez). Dans les mains d’une mère, ambiguë et vénéneuse, Baronne Sophie von Essenbeck, il développe paranoïa, perversité et crises de régression infantile. Quand le politique s’invite dans la discussion entre frères et beaux-frères, très vite le ton et la tension montent, et la fête familiale tourne court. A l’annonce de l’incendie du Reichstag, chacun se dévoile et la famille vole en éclats. Le Patriarche annonce vouloir faire alliance avec les nazis, son neveu, Herbert Thallman, directeur adjoint des usines et contre le national-socialisme (Loïc Corbery), l’affronte, il fait également face à Konstantin von Essenbeck, second fils du Baron et membre des SA (Denis Podalydès). Herbert conserve son intégrité et défend ses idées, seul contre tous. Il démissionne et quitte la maison, après avoir fait ses adieux à sa femme, Elisabeth (Adeline d’Hermy) et à ses filles. Quand il reviendra, elles auront été exécutées, comme tant d’autres de la lignée. Le rouleau compresseur du pouvoir, de l’argent, de la puissance, de l’arrogance et de la destruction, est en marche.

La chute de la famille et de l’empire industriel commence par le meurtre du Patriarche. Après lui de nombreuses exécutions intra familiales déciment les Eissenbeck. Les cercueils s’aligneront côté cour, repris en gros plan sur écran par une caméra qui commente l’action (vidéo Tal Yarden). Celle qui tire les ficelles n’est autre que la Baronne Sophie von Essenbeck qui détourne les biens de son fils et impose son amant, Friedrich Bruckman, à la tête de l’empire sidérurgique. Le couple sera de tous les complots, aussi machiavélique que le couple Macbeth shakespearien. Quand Martin reprend ses droits dans l’entreprise et pousse sa mère dans ses derniers retranchements, il se convertit au nazisme, ainsi d’ailleurs que son cousin Gunther qui, au début du spectacle, joue de la clarinette basse (Clément Hervieu-Léger) et qui cherche à venger son père tué par Konstantin. De manipulé qu’il fut – par sa mère – Martin devient manipulateur, et la situation se retourne contre les comploteurs. Sophie von Essenbeck et Friedrich Bruckman sont à leur tour exécutés. Dans l’ombre, deux anges noirs, délateurs et collaborateurs avec les nazis, tirent aussi les ficelles, Konstantin von Essenbeck et le très trouble Wolf von Aschenbach (Éric Génovèse).

Puissance, pouvoir, trahison, érotisme, cynisme, totalitarisme, haine et solitude, telle est la substance d’un spectacle magnifiquement porté par chaque acteur de la troupe, à travers la théâtralité de la mise en scène. Ivo van Hove synthétise le propos sur les Damnés, reprenant ce que Visconti lui-même disait : « Pour moi, c’est la célébration du Mal. » La mort rôde en permanence derrière les conventions sociales et l’intime se superpose à la dérive collective. En cela, l’Histoire récente – les années trente – croise celle d’aujourd’hui, avec d’autres totalitarismes. Une caméra capte les acteurs et pose sur l’écran les gros plans de leur intimité, ou parfois les images viennent d’archives comme celles de l’incendie du Reichstag, des autodafés et de Dachau, le lieu où périt la femme d’Herbert. La musique est tantôt baroque, tantôt issue de compositeurs ambigus ou collabos, tantôt pur métal allemand, en référence à la sidérurgie (musique originale et concept sonore Eric Sleichim). Herbert, à son retour, tous les crimes achevés, sera le seul porteur de la mémoire, familiale et collective.

Visconti s’était inspiré de la réalité de la famille Krupp, propriétaire d’aciéries dans la Ruhr, dont l’enjeu résidait dans les armes et les intérêts économiques. Le scénario s’inspirait de Buddenbrook de Thomas Mann, des Possédés de Fiodor Dostoïevski et de L’Homme sans qualité de Robert Musil. Dirk Bogarde était Friedrich Bruckmann et Ingrid Thulin Baronne Sophie von Essenbeck, le couple diabolique. Helmut Berger interprétait le rôle de Martin von Essenbeck. Directeur artistique du Toneelgroep d’Amsterdam, Ivo van Hove travaille les différentes disciplines des arts de la scène et du cinéma, son répertoire est vaste, de Sophocle à Shakespeare, Molière, Koltès, Cassavetes, Arthur Miller… Il conduit aujourd’hui la troupe de la Comédie Française sur des sentiers dont on ne sort pas indemne. Le public, inclut dans le spectacle et tétanisé par l’Histoire, non plus.

Brigitte Rémer, 25 octobre 2016

Scénographie et lumières Jan Versweyveld – costumes An D’Huys – vidéo Tal Yarden – musique originale et concept sonore Eric Sleichim – dramaturgie Bart Van den Eynde – assistanat à la mise en scène Laurent Delvert – assistanat à la scénographie Roel Van Berckelaer – assistanat aux lumières François Thouret – assistanat au son Lucas Lelièvre.

Avec la Troupe de la Comédie Française : Sylvia Bergé la Gouvernante et la mère de Lisa (jusqu’au 7 novembre) – Éric Génovèse Wolf von Aschenbach – Denis Podalydès Baron Konstantin von Essenbeck – Alexandre Pavloff le Commissaire et le Recteur – Guillaume Gallienne Friedrich Bruckmann – Elsa Lepoivre Baronne Sophie von Essenbeck – Loïc Corbery Herbert Thallman – Adeline d’Hermy Elisabeth Thallman – Clément Hervieu-Léger Günther von Essenbeck – Jennifer Decker Olga – Didier Sandre Baron Joachim von Essenbeck – Christophe Montenez Martin von Essenbeck – Sébastien Baulain Janeck. Avec les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française : Marina Cappe, la Gouvernante (à partir du 11 novembre) – Amaranta Kun, la Mère de Lisa (à partir du 11 novembre) – Tristan Cottin, Pierre Ostoya Magnin, Axel Mandron et Basile Alaïmalaïs, Thomas Gendronneau, Tom Wozniczka six hommes en noir…

24 septembre 2016 au 13 janvier 2017, Comédie Française, salle Richelieu, Place Colette. 75001. Métro : Palais-Royal – Tél. : 01 44 58 15 15 – Site : www.comedie-francaise.fr

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.