Mise en scène, scénographie et costumes de Kirill Serebrennikov – composition, arrangements et direction musicale Daniil Orlov – chorégraphie Ivan Estegneev et Evgeny Kulagin – création vidéo Ilya Shagalov – en russe, allemand et anglais, surtitré en français – au Théâtre Nanterre-Amandiers.

© Fabian Hammerl

Il pleut sur la ville, les nuages sont bas et tout est sombre, l’écran posé à l’arrière-scène – qui livre au fil du spectacle son écriture vidéo, nécessaire et complémentaire à l’action en cours – le confirme. Les gens s’abritent sous des parapluies, par grappes de deux ou trois. On entre dans le spectacle par cette obscurité, on en ressort par le feu dans toutes les acceptions du mot, son mystère, son agressivité et la trame du parcours dramaturgique. Fire aurait pu être le titre du spectacle.

Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov a travaillé sur Barocco en 2018 alors qu’il était assigné à résidence à Moscou. Son spectacle est un puissant manifeste pour la liberté, et comme un concerto visuel et musical où il entrechoque les parcours et lignes de crêtes, mêle théâtre, danse, musique baroque et vidéo. « La musique trompera vos tourments ! » dit un personnage. Son art majeur est de rassembler d’immenses talents – acteurs, danseurs, chanteurs et musiciens – pour donner sa vision des situations complexes, à travers le temps et le monde.

© Fabian Hammerl

Un ouvrier chausse ses crampons et les plante dans le tronc qui supporte un réverbère défectueux clignotant dans la ville, pour le réparer. Il s’électrocute dans le silence général, première image, saisissante. Suivent une série de tableaux : une voiture qui s’avance dans un lieu improbable de rencontres nocturnes où s’échangent les corps et l’argent « ô ma vie mon trésor… » Un père qui tente en vain d’appeler son fils, jusqu’à le trouver et l’envahir de reproches, entre ironie et désespoir, « Mets ton réveil ! » lui lance-t-il ; une femme qui se métamorphose, revêtant son manteau de fourrure pour devenir la voix de la raison, respectable, prodiguant conseils et bonne parole qui se perdent dans le vide. Elle est un fil conducteur du spectacle (superbe Victoria Trauttmansdorff) marquant de sa présence anachronique un réel contrepoint aux désastres ambiants, tout comme l’est Felix Knopp, narrateur et autre fil conducteur.

Des images de manifestations s’affichent sur écran dont mai 68 et ses slogans bien connus fusant dans les porte-voix : « il est interdit d’interdire » ou « le chef a besoin de toi, toi, pas de lui… » ou encore : « Soyez réalistes, demandez l’impossible. » Sont rappelés à nos mémoires les militants pacifistes qui résistent – de la protestation au sacrifice – s’aspergent de kérosène et s’immolent par le feu, dans différents pays : c’est en 1963 à Saïgon, le bonze vietnamien Thich Quang Duc qui s’immole contre la répression anti-bouddhiste, une photographie de Malcolm Brown a fait le tour du monde et en témoigne ; c’est en janvier 1969, Jan Palach, qui, à vingt ans, s’immole à Prague pour contester contre l’occupation des troupes russes, mettant fin au Printemps de Prague engagé par Alexander Dubček, et la lecture de la lettre qu’il envoie à sa mère, et au monde ; c’est en 1982, Semta Ertan, poétesse iranienne immolée à son tour pour dénoncer la xénophobie en Allemagne, où sa famille est réfugiée ; c’est aussi Hartmut Gründler, professeur de quarante-sept ans et défenseur de l’environnement, qui s’immole en 1977 à Hamburg, pour dénoncer le nucléaire ; il y a aussi Irina Slavina, journaliste russe qui s’immole par le feu devant la Préfecture de police de Nijni Novgorod en 2020, après une perquisition dans une enquête visant les opposants à Vladimir Poutine, dont elle fait partie. Son message, posté sur Face book est sans ambiguïté : « Je vous demande de rendre la fédération de Russie responsable de ma mort. » C’est encore de nombreuses autres personnes qui crient : « Libérez-vous des dictateurs ! »

© Fabian Hammerl

« Les hommes ne servent à rien » entend-on de manière pessimiste, et on pourrait ajouter avec provocation, face aux politiques, l’image-symbole étant les sacs poubelles que chacun porte. Dans une ironie où la théâtralité prend le dessus, on assiste à l’uniformisation et à l’effacement des identités, avec la permutation des rôles par l’échange des perruques ; et par cette ressemblance de tous, portant les mêmes blousons de cuir, mêmes cheveux, même lunettes noires. Le texte défile sur écran. Tout se brouille, l’ici et l’ailleurs et « le monde ravage le monde. » Avec une séquence dansée par un solo de Polina Sonis, superbe, dans une robe blanche et enfermée dans une pièce, un sac poubelle volant, pour partenaire, le mélodica l’accompagnant.

Les morceaux musicaux issus du baroque permettent, à certains instants, de reprendre souffle et de confirmer ce que dit un des personnages : « Parfois, il y a tant de beauté dans le monde… » Les séquences qui se succèdent sont aussi guidées par la musique, essentiellement baroque, avec le talentueux chef de l’ensemble, Daniil Orlov, piano et clavier, accompagné d’Andreas Dopp, guitare – Arnd Geise, basse électrique – Hauke Rüter, trompette, bugle et mélodica – Niclas Rotermund, batterie, et par les voix, superbes, des acteurs-chanteurs. Pour reprendre souffle aussi et d’une toute autre manière, la séquence de deux bouffons, comme dans les lazzis de la Commedia dell’Arte, qui apporte son burlesque jusque dans la salle, fraise plissée version XVIème siècle autour du cou et bonnet de perles, tours de magie sur rythmes rock et percussions avec simulations de cartes à jouer et épée avalée (Nikita Kukushkin et Tilo Werner). Autre séquence de l’ordre du cabaret, les deux squelettes qui entrent en scène portés et animés par deux manipulateurs, rappelant l’humour de la culture mexicaine devant la mort.

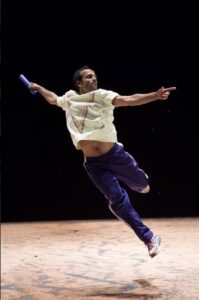

La danse apporte le feu par les interventions chorégraphiques pleines d’énergie qui ponctuent le spectacle (chorégraphie Ivan Estegneev et Evgeny Kulagi) et se déploient en différentes configurations. Ici, les danseurs sont porteurs de feuilles qu’ils enflamment comme des torches avant de se dévêtir et d’inscrire, chacun sur sa peau et sur le corps : FIRE ! AGIR ! « Je suis devenu le feu ! » Des témoignages sont repris qui nous laissent sous le coup de l’émotion comme cet homme, serrurier de profession, qui fonce sur une voiture de soldats au Moyen-Orient et qui ne quitte pas son véhicule enflammé, alors qu’il en aurait eu le temps ; celui qui ne revient pas de la guerre, celui qui en revient devenu sourd sous les bombes, brûlé, détruit, la dépression pour avenir. Un chant comme une ode à la mort s’élève du plateau, dans une sorte de procession.

© Fabian Hammerl

Un jeune brésilien se trouvant à Berlin (Beluma) raconte à sa mère sa vie de chanteur de rue avec d’autres émigrés, des exilés comme ceux qui viennent d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie. « Tu ne m’écoutes pas » lui reproche sa mère. Il chante, la saudade l’envahit. Ironie de la victoire, un bâton sur lequel on lit les mots sarcastiques de Joie, Bonheur, Prospérité passe sur scène de mains en mains, l’actrice-chanteuse, Yang Ge, magnifique soprano d’origine chinoise, monte sur une poutre transversale comme une victoire de Samothrace. On loue le soleil levant. Tout devient kitsch et couleurs de la dérision. Reviennent les jeunes (un groupe d’apprentis comédiens), comme à d’autres moments, dans leurs apparitions chorégraphiées.

© Fabian Hammerl

La suite du spectacle nous conduit jusqu’au grand réalisateur soviétique, Andreï Tarkovski, qui utilise dans tous ses films le feu et qui, dans ce qui sera son dernier, Le Sacrifice – tourné en 1986 sur l’île de Fårö à l’invitation d’Ingmar Bergman – met le feu à sa maison. Sur scène, le narrateur filmé en direct, met le feu à la maquette de la maison posée au centre du plateau. Sur l’écran, un paysage de nostalgie avec un arbre mort, sur scène ce même arbre planté. « À ceux qui ne sentent pas la terre brûler sous leurs pieds, il n’y a rien à conseiller » dit le texte.

Le spectacle se ferme sur le constat d’un monde où « tout s’écroule » où guerre et mensonge sont au zénith, où les peurs se multiplient. Le chef de l’ensemble musical, (Daniil Orlov) menotté et relié au policier par la main droite, est emmené. Sur sa route, côté jardin, il passe devant un piano à queue et tire le policier jusqu’au clavier. Il se met à jouer une pièce de Bach, divinement, de la main gauche, pendant de longues minutes, superbe séquence. À côté de lui, la maison brûle encore, il claque le couvercle du piano et continue sa route.

Sur un petit écran noir et blanc est donnée l’actualité politique, avant que le journaliste ne s’efface sous les feux de la censure. Des dessins de type BD commentent les événements sur le grand écran. Revient sur scène le groupe des jeunes acteurs en manteaux noirs, les praticables mobiles sont en mouvement, le feu embrase l’écran du rouge à l’orangé sur un solo de trompette (Hauke Rüter). Le soleil se couche et dans le ciel volent on ne sait quoi, des cerfs-volants ou bien des drones. Le chaos est là.

Plusieurs trames de récits s’entrechoquent dans la proposition dramatique de Kirill Serebrennikov et tous les styles se mêlent, du récit journalistique à la narration, des voix du quotidien aux mélodies du baroque, des corps en mouvement aux chorégraphies élaborées, et jusqu’à la tentation du kitsch et des paillettes. Barocco est d’une grande richesse, narrative et scénique, servi par des artistes d’excellence venant de partout, dans un contenu et des références, politiques et artistiques, qui nous percutent. Né à Rostov de père russe et de mère ukrainienne, Kirill Serebrennikov – qui est aussi réalisateur de films – a mis en scène de nombreux spectacles dans les théâtres dramatiques et opéras d’Europe, principalement de Russie, d’Allemagne et de France. Il a présenté au Festival d’Avignon Les Âmes mortes en 2016, Outside en 2019, Le Moine noir en 2022 ainsi que Lohengrin à l’Opéra de Paris, en 2023.*

© Fabian Hammerl

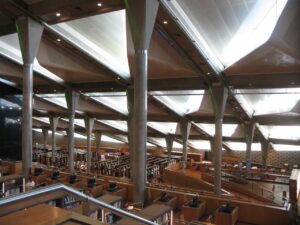

Dans Barocco, Kirill Serebrennikov décline le mot baroque dans tous les sens du terme, de la musique baroque du XVIIème jusqu’au sens de la légèreté, du fantasque et de l’extravagance. Il est le maître du grand écart et de la complexité exprimée, tirant les fils de ses différents récits avec virtuosité. La scénographie qu’il signe repose sur un jeu de praticables qui donne de l’espace et permet les métamorphoses nécessaires à la disparité des séquences, dans de somptueuses lumières créées par Sergej Kuchar et Daniil Moskovich. Le compositeur et directeur musical Daniil Orlov – qui a récemment fait ses débuts à l’Opéra national de Paris – travaille depuis 2019 en étroite collaboration avec lui. Ensemble, ils ont créé plusieurs opéras dont Parsifal au Staatsoper de Vienne, Le Franc-tireur à l’Opéra national d’Amsterdam, Così fan tutte au Komische Oper Berlin. Les chanteuses et chanteurs ainsi que les musiciens, les danseuses et danseurs, servent magnifiquement le spectacle qui passe du clair-obscur aux paillettes, du noir au rouge-et-or, du no man’s land aux manifestations politiques, et qui suit le fil du feu, de tous les feux et de toutes les résistances.

Le spectacle est dédié à Evgenia Berkovitch, metteuse en scène et Svetlana Petriychouk, dramaturge, artistes russes condamnées à six ans de prison, sans motif si ce n’est celui d’exister et de créer. Et comment ne pas penser à Alexeï Navalny, avocat, militant et homme politique mort en février 2024 non pas du feu mais à petits feux dans des conditions plus que douteuses, dans la colonie pénitentiaire n°3, de Kharp, commune urbaine russe de l’Oural polaire, en Sibérie…

Brigitte Rémer, le 6 février 2026

Avec : Beluma, Odin Lund Biron, Felix Knopp, Aleksandra Kubas-Kruk, Nikita Kukushkin, Svetlana Mamresheva, Daniil Orlov, Victoria Trauttmansdorff, Nadezhda Pavlova,Tilo Werner, Yang Ge. Danseurs : Tillmann Becker, Steven Fast, Larissa Potapov, Polina Sonis, Davide Troiani. Apprentis comédiens : Raphaël Attal, Maud Coumau, Paul-Antoine Fresnais, Ali Latif, Zhu Lin, Charlotte Nebout, Élise Piffeteau, Gaël Porcier, Salomé Rousseaux, Alissa Safina, Axel Wallaert. Chanteurs : Mathis Jeanne, Bach N’Guyen, Yasmina Malgrange, Louise Vanderlynden. Musiciens : Daniil Orlov, piano et clavier – Andreas Dopp, guitare – Arnd Geise, basse électrique – Hauke Rüter, trompette, bugle et mélodica – Niclas Rotermund, batterie. Quintette à cordes : Natalia Alenitsyna, violon 1 – Andrzej Böttcher, violon 2 – Anatol Yarosh, alto – Noelia Balaguer Sanchis, violoncelle – Felix Liebig, contrebasse. Morceaux : Music for a while et Now the night is Chased Away/The Fairy Queen, de Henry Purcell – Bach Fantaisie en A mineur BWV922 – interrotte speranze de Monteverdi, adapté par Andréi Polyakov.

Création lumière Sergej Kuchar, Daniil Moskovich – création sonore Sven Baumelt – dramaturgie Joachim Lux et Anna Shalashova – direction de production artistique Alina Aleshchenko – direction technique Ilya Reyzman, assistante mise en scène Ekaterina Kostiukova – chef machiniste Alexander Reit – responsable des accessoires Julia Chaplygina – Production Thalia Teater, Hamburg , coproduction Internationales Musikfest, Hamburg, coréalisation Kirill & friends – Le spectacle est présenté ici dans sa version actualisée pour le Thalia Theater de Hambourg en 2023, il est conseillé à partir de 14 ans, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public – * Voir aussi nos articles sur Le Moine noir, (cf. https://www.xn--ubiquit-cultures-hqb.fr/le-moine-noir/), et sur Lohengrin (cf.https://www.xn--ubiquit-cultures-hqb.fr/lohengrin/ ).

Spectacle présenté les Jeudi 5 février et vendredi 6 février 2026, à 20h30, au Théâtre Nanterre-Amandiers, 7 Avenue Pablo Picasso, Nanterre – Ligne/ arrêt Nanterre-Préfecture – à pied par le parc ou la ville (10mn) : Sortie 1 Carillon – En bus : Sortie 3 boulevard de Pesaro (Bus 160 ou 259) – Bus 259 au 61 avenue Salvador Allende – tél. : 01 46 14 70 00 – site : nanterre-amandiers.com