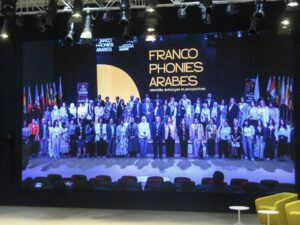

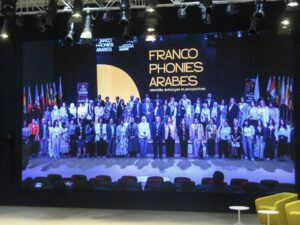

Colloque organisé du 21 au 23 octobre 2025 par l’Université Senghor, partenaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, et le réseau de recherche FrancophoNéA, à Borg-el-Arab (Égypte).

© brigitte rémer

C’est à une cinquantaine de kilomètres d’Alexandrie, en Égypte, qu’a récemment élu domicile l’Université Senghor. Elle s’est éloignée du cœur de la ville où elle résidait depuis sa création, en 1990, dans le quartier de Mansheya et a quitté la haute tour où elle développait ses activités, pour se poser dans un grand campus bâti pour elle dans la ville nouvelle de Borg-el-Arab, entre la mer et le désert. Le professeur Thierry Verdel, recteur de l’Université, a assuré le baptême du feu de ce nouveau campus.

L’Université Senghor repose sur le croisement des cultures et la diffusion de la langue française. Le développement de l’Afrique à travers l’éducation, la recherche et l’innovation constitue sa mission première, et elle forme de nombreux professionnels issus de tous les pays de la Francophonie, dans les domaines de la Culture, de l’Environnement, du Management et de la Santé. Elle propose également des formations professionnelles sur le terrain dans plus d’une quinzaine de pays, principalement africains.

© Université Senghor

C’est sur ce superbe campus tout juste terminé que s’est tenu le colloque sur le thème des Francophonies arabes, autour de plusieurs axes de réflexion traitant des identités, échanges et perspectives, sous l’égide d’un Comité scientifique de haut niveau qui a rassemblé les intellectuels et chercheurs d’un certain nombre de pays, à partir de l’argumentaire suivant : « La francophonie dans le monde arabe s’inscrit dans une histoire complexe marquée par des rencontres culturelles, des échanges économiques, des colonisations et des coopérations post-coloniales. Ce phénomène dépasse largement la simple question linguistique pour englober des dimensions politiques, juridiques, éducatives, culturelles et identitaires qui témoignent d’une relation riche mais ambivalente entre la langue française et les sociétés arabes. » Autour de ce constat, brassage d’idées et débats ont pris place sur le campus entre les chercheurs, participants et invités venus de différentes sources géographiques comme l’Égypte, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l’Amérique et l’Europe. Un comité d’organisation, composé de professionnels de l’Université Senghor et de professeurs de l’Université Bordeaux Montaigne, dont Omar Fertat coordinateur scientifique du réseau de recherche FrancophoNéa, a assuré la mise en œuvre de l’ensemble.

© brigitte rémer

La conférence inaugurale donnée par René Otayek, politologue libanais et directeur de recherche au CNRS, hautement symbolique, a ouvert le symposium et donné la liberté de ton apportée par tous et chacun des participant(e)s : Retour sur quelques pionnières du féminisme au Levant… qu’elles furent francophones ou non. Une première piste bien intéressante proposée par le chercheur pour définir le Levant tout d’abord, pour parler d’amnésie collective et d’occultation de l’histoire sociale ensuite, par l’invisibilité de la femme dans l’espace public, femme oubliée par l’histoire officielle et la mémoire collective arabe. Trois sessions se sont succédé le premier jour. La première, Écritures francophones arabes : voix, mémoires et résistances, modérée par Ons Trabelsi, maîtresse de conférences en études arabes à l’Université de Lorraine, qui a montré comment les langues, arabe et française, s’hybrident et interagissent. Ne pouvant nommer tous les intervenants ni toutes les interventions je n’en retiendrai dans cet article que quelques-unes, même si toutes auraient mérité qu’on s’y arrête.

© brigitte rémer

Dans cette première session, Pascale El-Hajj de l’Université de la Sainte Famille, dans le Nord Liban, a présenté les Voix féminines en francophonie : une lecture littéraire et pédagogique de textes féministes dans l’espace francophone arabe. Elle y a parlé de conscientisation, d’instrument de réflexion critique et de lien entre les écritures et leur introduction dans l’enseignement, à travers divers auteur(e)s qui, dans leur écriture, poétique, de romans et de nouvelles, n’ont pas craint d’affronter les tabous. Ainsi Nawal El Saadawi, figure égyptienne de l’émancipation des femmes dans le monde arabe ; Vénus Khoury Gata, femme de lettres française née au Liban d’une mère paysanne et qui se souvient de son enfance passée à Bcharré ; du poète et auteur dramatique libanais de langue française, né à Alexandrie, Georges Schéhadé. Marya Salameh, doctorante en étude de genre à l’Université Bordeaux Montaigne, née en Jordanie, s’est exprimée sur le thème Exil, genre et violence structurelle : les souffrances invisibles des femmes réfugiées palestiniennes dans le camp de Jerash. Elle a interrogé une quinzaine de femmes dans le camp et parle d’oppression, de patriarcat, d’absence de citoyenneté et de la langue française comme espace de résistance et d’émancipation, citant Chris Marker, réalisateur de La Jetée : « Rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. »

Les sessions 2 et 3 présentaient les Littératures francophones arabes : traduction, syncrétisme et création, modérées, la première par Claudine Le Tourneur d’Ison, journaliste spécialisée en égyptologie – qui a également présenté ultérieurement, une conférence sur La fantastique épopée du sauvetage des Temples de Nubie, comprenant de nombreuses images-témoignages. Au cours de cette session 2, Doha El Saeid, de l’Université de Kafr-el-Sheikh, située sur le Delta du Nil, s’est exprimée sur La stratégie d’écriture de Georges Henein journaliste, écrivain et poète francophone égyptien, père du surréalisme en Égypte ; la session 3, modérée par Annamaria Bianco, docteure en langue et littérature arabe, chercheuse associée à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman de l’Université Aix-Marseille et à l’Institut français du Proche-Orient d’Amman, a entre autres présenté une communication de Christelle Stephan-Hayek, de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, à Jounieh, à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth – sur le thème Mémoire (autobio) graphique, identité et exil dans l’œuvre de Zeina Abirached. Née à Beyrouth pendant la guerre, la dessinatrice parle en images avec beaucoup de délicatesse et un grand talent de la fracture de l’espace et de l’identité entre l’est et l’ouest de la ville de Beyrouth, de son enfance et de sa perception de la guerre à travers les conversations des adultes, du bruit des bombes et de ce que pourrait être la normalité. Ses dessins, de toute beauté et intelligence, accompagnent la mémoire de l’exil libanais.

© 2026 Campaign for a UN Parliamentary Assembly

Cette première journée, d’une belle intensité, s’est fermée autour de la figure de Boutros-Boutros Ghali, emblématique tant en Égypte que dans le cadre des organisations internationales, en quelque sorte le Père fondateur de l’Université Senghor. Hommage lui fut rendu par SEM le Sénateur Hamdy Sanad Loza, membre du Conseil d’Administration du Centre Kemet Boutros-Ghali, qui a posé la première pierre de ce nouveau campus de l’Université Senghor, et Taïmour Mostafa-Kamel, Président de l’Association égyptienne des juristes francophones. Né au Caire en 1922, mort dans cette même ville en 2016, le parcours de Boutros-Boutros Ghali est exemplaire. Universitaire, juriste, politologue, homme d’État et diplomate égyptien formé à Paris, Ministre d’État égyptien des Affaires étrangères à partir de 1977 il fut, à partir de 1991, vice-Premier ministre égyptien et l’un des principaux négociateurs des Accords de Camp David avec pour interlocuteur son homologue israélien Moshe Dayan. Il a aussi supervisé le Traité de paix israélo-égyptien signé entre Anouar el-Sadate et Menahem Begin, en 1979. Député au Parlement égyptien entre 1988 et 1991, il a toujours cru à l’autodétermination imprescriptible de la Palestine. De l’Égypte aux organisations intergouvernementales, il fut ensuite secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, de 1992 à 1996 à un moment charnière des relations internationales, la fin de la guerre froide, puis premier Secrétaire Général de la Francophonie de 1997 à 2022 et vice-président du Haut Conseil de la Francophonie. Ardent défenseur du mouvement de décolonisation, de la recherche d’une paix juste, de la défense des Droits de l’Homme et de la démocratie, persuadé que l’Afrique est le continent de l’avenir et que la Francophonie s’inscrit comme réponse à la mondialisation, il reste une figure idéale de justice et un diplomate qui a fait l’Histoire. Visionnaire, plaçant le savoir comme clé du développement, il est le signataire de trois textes fondamentaux : l’Agenda pour la paix, en 1992, l’Agenda pour le développement, en 1994 et l’Agenda pour la démocratisation, en 1996. À travers son parcours intellectuel de haut niveau et ses responsabilités, il a su allier dialogue, principes et exigence.

© brigitte rémer – Musée Gréco-Romain

La seconde journée du symposium s’est ouverte par une conférence plénière de Gharaa Mahanna, professeure en littérature comparée à l’Université du Caire, sur le thème Arabité francophone : état des lieux et perspectives d’avenir, parlant de l’hybridation des langues et du chevauchement entre l’arabe et le français. Deux tables rondes se sont succédé. La session 4, modérée par Rania Mohamed Fathi, professeure en langue et littérature française à l’Université du Caire, qui présentait les Politiques universitaires francophones : enjeux et mutations dans l’espace arabe. On a pu entendre Zineb Haroun de l’Université Frères Mentouri de Constantine (Algérie), parlant des relations entre Les Formations universitaires en langue et la Francophonie, quelle politique de professionnalisation dans le contexte algérien ? Sophie Salloum, de l’Université Sainte Famille à Batroun (Liban), a donné les résultats d’une enquête qu’elle avait réalisée à partir d’entretiens semi-directifs interrogeant la dissociation entre connaissances et attitudes ainsi que les motivations de l’apprentissage. La session 5, seconde session sur le thème de l’enseignement, s’intitulait Enseigner le français en contexte arabe : entre tradition et modernité numérique. Modérée par le professeur Mahmoud Chahdi, chercheur à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Rabat (Maroc), on y a parlé de didactique des langues avec Sarah El Singaby de l’Université d’Alexandrie, évoquant Une Francophonie résiliente, défis de l’enseignement du français en Égypte à partir d’un brin d’histoire avec le rôle du Khedive Ismaïl au début du XXème siècle qui, dans ses discours officiels, s’exprimait en français ; elle a montré que la langue française était une structure dissociée de sa culture et présenté la politique linguistique de l’Égypte. Muna Ibbayeh a rapporté le travail qu’elle avait réalisé avec ses étudiants à l’université de Birzeit, en Cisjordanie, sur La Francophonie engagée en Palestine : le roman-photo comme espace d’expression de l’identité culturelle des étudiants de FLE, entre dessins, photos, et recherche d’espaces de liberté. Son approche méthodologique s’est appuyée sur l’analyse thématique d’un corpus de quatre romans réalisés avec les étudiants.

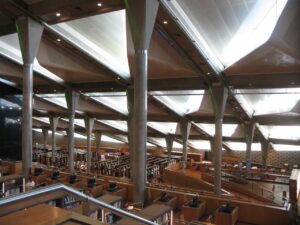

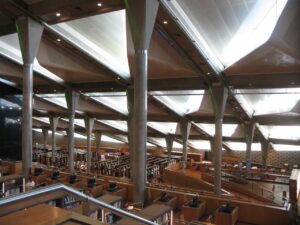

© brigitte rémer – Bibliotheca Alexandrina

Cette seconde journée a proposé aux participants du symposium la visite de deux institutions emblématiques d’Alexandrie : le Musée Gréco-Romain, fondé en 1892 et réouvert en 2023 après dix-huit ans de travaux incluant des interruptions faute de financements. Les vastes collections – aujourd’hui plus de six mille pièces, témoignant du croisement des civilisations, dans une superbe scénographie – se sont formées au fil du XXème siècle, principalement par les dons de riches Alexandrins, et par le produit des fouilles menées par les directeurs successifs, dans la ville et la région. La seconde visite nous a menés à la Bibliotheca Alexandrina, véritable centre culturel inauguré en 2002 où nous avons été chaleureusement guidés de départements en départements, permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’immense travail qui y est accompli. La journée s’est clôturée autour d’une table ronde à l’Institut Français d’Égypte – dans la bien connue rue Nabi Daniel, pour avoir été directrice adjointe de l’IF – sur Les créations littéraires et artistiques francophones dans le monde arabe, modérée par Omar Fertat, coordinateur de FrancophoNéA, table ronde autour de la traduction, du francocentrisme, de l’autocensure et du décalage existant entre le formatage actuel de l’apprentissage et les attentes des nouvelles générations.

© brigitte rémer

Au cours de la dernière journée du symposium, quatre sessions sur le plurilinguisme, la culture et les arts, les dynamiques socioculturelles dans l’espace arabophone et la linguistique ont permis de nombreux échanges. Au cours de la session 6, modérée par Kamala Marius, géographe et chercheuse associée à l’Institut Français de Pondichéry (Inde) sur Le Plurilinguisme : pratiques hybrides et conscience linguistique, Claudia Chéhadé, de l’Université libanaise, s’est exprimée sur le thème Entre franbanais et arabfranglais : les pratiques linguistiques des Libanais, montrant que la Francophonie au Liban était autant une manière de voir et de penser qu’une langue pratiquée ; Fadoua Roh, de Sorbonne Université et CNRS a traité de La question du plurilinguisme dans l’œuvre d’Abdellatif Laâbi parlant de la poétique de l’exil à travers la biographie de l’écrivain et sa bibliographie.

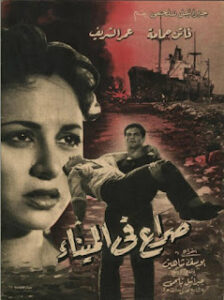

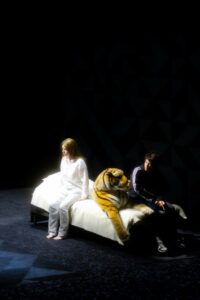

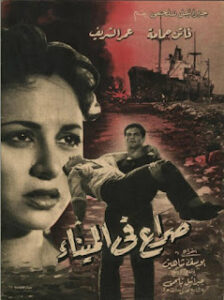

Eaux noires, de Youssef Chahine (1956)

La session 7, Francophonie et expressions culturelles et artistiques arabes, modérée par Omar Fertat, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne où il enseigne le théâtre et le cinéma arabes au Département des Études arabes, a traversé plusieurs champs artistiques dont le cinéma et le théâtre. La francophonie à travers le cinéma égyptien : un cinéma incarné et non parlé, présenté par Doaa Hosni, de l’Université d’Assiout, ville située à mi-chemin entre Le Caire et Louxor, a traversé la période d’or des années 1940/1960 qui véhiculait les codes culturels de la Francophonie, et la période du cinéma égyptien classique en lien avec la langue française comme vecteur de prestige social, avant de présenter quelques actrices et acteurs iconiques dont Faten Hamama et Omar Sharif. Abdelmajid Azouine de l’Université Mohammed V de Rabat a présenté Le théâtre marocain francophone face à la mondialisation culturelle : résistance, hybridation ou effacement ? entre Kateb Yacine pour qui la langue française est une arme de révolte, « notre butin de guerre » dit-il et différentes adaptations de En attendant Godot de Samuel Beckett ; à travers une communication intitulée Chercheurs d’âme ou l’art théâtral en partage, il m’a été donné de présenter quelques-uns des spectacles vus en France, issus ou se référant aux pays d’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient, là où se mêle une communauté d’imaginaires interrogeant les identités, les blessures et les exils ; Fathia Bouchareb Ben Lagha, de l’Université de Carthage,(Tunis) a parlé des formes émergentes de collaboration artistique et culturelle à l’intersection de la francophonie et du monde arabe : le Raï comme laboratoire linguistique, esthétique et politique où elle a parlé de la créolisation de la musique, à travers le raï.

© brigitte rémer

La session 8 traitait du thème des Langues en contact et dynamiques socioculturelles dans l’espace arabophone. Modérée par Ribio Nzeza, responsable du Département de la Culture à l’Université Senghor, cette session a permis d’entendre entre autres Inès Khalaf, de l’Université de Gafsa, au sud-ouest de la Tunisie sur Le statut du français dans la publicité tunisienne : lorsque la culture informe la langue. De l’Université Hassan II de Casablanca (Maroc), Soufiane Hennani, Morgane Ahmar et Amine Boushaba, ont évoqué le thème Réinventer la francophonie à travers la voix des jeunes arabes : le podcast comme espace d’expression, de création et de dialogue dans les espaces francophones. Enfin, la session 9, dernière du symposium, modérée par Abdelmajid Azouine, enseignant chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat et spécialiste en études théâtrales, a traité de Francophonie, linguistique et enseignement du français. Cette session a donné la parole, entre autres à deux étudiants de l’Université Senghor, Franck Kemayou et Gérard Amougou Mbarga qui se sont exprimés sur La réception du français et de l’arabe chez les étudiants de l’Université Senghor d’Alexandrie, entre contraintes linguistiques et enrichissements interculturels après avoir enquêté auprès de soixante-dix de leurs collègues. 70% d’entre eux rencontraient la langue arabe pour la première fois dans leur vie et ont ainsi appris à « écouter autrement. » Lamia Bereski, de l’Université Sorbonne Paris Nord, a interrogé sur le thème Écrire en français, est-ce se hisser ou se blesser ? belle ouverture pour le débat final de la session, et du colloque, autour de l’acte d’écrire comme introspection et expérience, et sur les raisons du choix de la langue française. Et comme Samuel Beckett le disait si bien, « Je viens de loin et j’écris en français » lui, Irlandais d’origine né au sud de Dublin, qui aimait aussi à répondre à la question du pourquoi écrire : « Bon qu’à ça ! »

© brigitte rémer

Le colloque s’est clôturé dans la joie et la bonne humeur, comme il avait commencé et fort de nouvelles amitiés. Une très jolie fête a permis de l’exprimer avant que chacun reparte sur les routes de ses recherches et interrogations à travers ce vaste sujet des Francophonies arabes qui ont permis, dans le cadre de l’Université Senghor, un partage chaleureux des idées et des identités, autour de la langue française, non contrainte.

Brigitte Rémer, le 10 janvier 2026

Université Senghor – 1, place Ahmed Orabi, Mansheya, Alexandrie, Égypte – tél. +20 3 484 35 04 – site : www.usenghor-francophonie.org